Музей-заповедник «Старая Сарепта» в г.Волгограде

Оцінка: +5 / 1 учасник / 1 рекомендація / (+0) (-0) якість

- Російська Федерація›Волгоградская область›Волгоград

Ссылка на источник текста 1, ссылка на источник текста 2, ссылка на источник текста 3, ссылка на источник текста 4.

В 1763 г. Екатерина II издала манифест, определяющий права и условия местожительства переселенцев из Европы с целью освоение слабонаселенных южных окраин России и защиты их от кочевников. Вследствие этого в 1765 году на берегах Волги в устье реки Сарпы в 28 км к югу от Царицына была основана первая в России колония иностранных поселенцев из Европы – Сарепта.

Сюда прибыло из Верхней Лужицы (Саксония) 50 гернгутеров обоего пола, поселенных в этом районе на особых условиях. Сарептским колонистам было отведено 5870 десятин лучшей земли, выдана денежная ссуда в 48 748 рублей с долголетней рассрочкой и разрешено собственное управление. Колонисты на 30 лет освобождались от всяких податей и повинностей, кроме акцизных пошлин, от рекрутского набора, за ними сохранялось право свободного выезда за границу, с отдачей пятой части всего нажитого в казну в случае выезда навсегда. Также были гарантированы: свободное отправление веры; земли лучшего качества; собственное управление колонией и судопроизводство; свобода торговли и заведения фабрик и заводов; свобода винокурения; невозбранное пользование рыбными и звериными ловлями.

Основу поселения Сарепта составили братья-гернгутеры – потомки чешских или Моравских братьев, скрывавшиеся от преследования католической церкви. Родоначальниками этой общины были табориты, последователи Яна Гуса, которых изгнали из Чехии (Богемии) и Моравии, а в 1456 году в Польше они образовали евангелическое братство («Богемские братья»). За период Тридцатилетней войны в Европе их почти полностью истребили. В начале XVIII века идея «Богемских братьев» получила развитие в Германии, где им оказывал покровительство Николаус Людвиг Цинцендорф. В 1722 году он купил имение Бертельсдорф и землю. Именно на этой земле стали собираться не только Богемские братья, но и люди из других сект, подвергаемых преследованиям. Новое поселение назвали — Гернгут (Хернхут), а соответственно общину — гернгутской братской общиной.

Прибывшие из Германии в Сарепту первые миссионеры-гернгутеры решили назвать свой новый приют «Сарепта», т.к. местный колорит напомнил религиозным братьям библейскую Сарепту Сидонскую, куда был послан пророк Илия после трёх неурожайных лет. Это название символизировало беззаветную веру в Бога и дарованное за это изобилие. Поселок имел крестообразную планировку, его центр и кладбище были оформлены в виде цветущего райского сада. Таким образом, гернгутер жил на земле в «Граде Небесном», а уходя в мир иной, попадал прямо к престолу Иисуса Христа.Созвучно это название было и с некогда протекавшей здесь речкой Сарпой. Именно на берегах этой речки трудолюбивые поселенцы начали строительство первых домов. Меньше чем через 100 лет предприимчивые немцы превратили этот кусочек степной пустыни в «зеленый оазис», как впоследствии назовут эту колонию многие русские и зарубежные путешественники.

Одной из главных целей поселенцев (в их число входили представители Германии, Чехии, Дании, Голландии, Швейцарии) было миссионерство – обращение в христианскую веру иноверцев – калмыков (в первую очередь), киргизов, татар. Кроме этого они занимались сельским хозяйством и научной деятельностью (разводились сады, культирировали виноград, табак и т.д., также были составлены первые немецко-калмыцкий и калмыцко-немецкий словари и грамматика калмыцкого народа, исследован Ергенинский источник).

К 1774 г. число колонистов Сарепты достигло 196 человек.

Сарепта представляла собой не просто населенный пункт, а была городком-крепостью. Она с трех сторон прикрывалась глубоким рвом, валом с рогатками, её гарнизон располагал шестью батареями. Из Царицына ей было выделено 12 пушек и 20 солдат. Гарнизон жил в казарме и сменялся из Царицына.

Привыкшие к чистоте и аккуратности, немцы выстраивали в Сарепте красивые, утопающие в зелени улицы, засаживая их пирамидальными тополями и акацией, перед каждым домом и в промежутках между ними разбивали сады и цветники, высаживали виноградники и бахчи, засеивали поля злаками. Большое внимание уделяли в Сарепте грамотные немцы исследованию новой территории и всячески пытались рационально извлечь из нее пользу, занимались научной и экспериментальной деятельностью.

Известно имя врача из Сарепты Иоганна Вира. Доктор Вир исследовал окрестности Сарепты, убедился в наличии большого количества лекарственных трав и растений: полынь и крушинник, тысячелистник и боярышник, и многие другие. Он их собирал, сушил, настаивал и снабжал этими целебными средствами не только Сарепту, но и Царицын, Саратов и другие города. Вир исследовал химический состав воды, взятой из источников на Ергенинских горах, где обнаружил повышенную минерализацию и рекомендовал применять как лечебную в виде ванн и питья.

Вскоре в Сарепте был открыт один из первых в России курортов с минеральными и грязевыми ваннами, названный Екатерининским. Из минеральной воды сарептяне добывали глауберову, поваренную соль и магнезию и торговали ими.

Найдя на Ергенинских горах источники с родниковой водой, сарептяне построили водопровод из глиняных труб и провели чистую воду в колонию, построив в центре Церковной площади Сарепты фонтан. Далее вода по деревянным трубам подавалась на улицы и фабрики.

С именем другого колониста Старой Сарепты – Лангерфельда связано открытие особого напитка - сарептского бальзама. Он настаивался на 20 видах степных трав на винном спирте, имел зеленоватый цвет и горьковатый вкус, разливался в глиняные бутылки, применялся как лекарство и пользовался большой популярностью по всей России. Жил и работал в Сарепте известный ученый ботаник и энтомолог А.Беккер.

Дом А.Беккера. Нынешний вид он приобрел в 1825 г. Одним из зданий-предшественников была табачная фабрика, сгоревшая в 1823 году.

А.К.Беккер (1818-1901) был владельцем ткацкой мастерской и органистом в Кирхе. Известно, что он увлекался ботаникой, нумизматикой и этнографией, в связи с чем был довольно широко известен в своё время. Им было открыто и описано около 20 видов растений.

В 1778г. в Сарепте был построен винокуренный завод общины. Здесь производили хлебную, фруктовую, виноградную водку, настойки, наливки, брантшвейн (немецкую водку 25-36 градусов), джин и шнапс. В это же время была очень распространена на Руси сарептская ткань "Сарпинка", которая впервые была соткана здесь. Она вырабатывалась из льняной и шелковой нити. Лен высевался на плантациях, здесь же перерабатывался, как и шелк, поскольку в Старой Сарепте имелись тутовые деревья и шелкопряд.

В Сарепте постоянно упражнялись в земледелии, ремеслах, торговле: осуществлялись производственные опыты по выращиванию новых для этих мест растений - табака, картофеля, винограда; искались способы попытки добыть сахар, спирт и эфирные масла из арбузного сока.

Сарепта стала первой разводить отечественную горчицу. В 1798—1799 гг. Вольное экономическое общество России прислало в Сарепту семена для пробного посева. В 1801 г. в Сарепте был устроен Контрадом Нейтцем ручной маслобойный аппарат, и впервые образцы полученного масла и порошка отправлены в Петербург. Отзывы о первой горчичной продукции пришли похвальные. Вначале семена горчицы выдавались крестьянам бесплатно, с обязательством возвратить их из урожая, а полученный урожай у крестьян закупался. Был выведен здесь новый сорт горчицы, получившей название сарептской и прославившей предприимчивых колонистов далеко за пределы Астраханской и Саратовской губерний. Горчица не сразу стала продовольственной культурой, вначале она употреблялась как лекарство против болезней. В 1807 г. был построен Сарептинский горчично-маслобойный завод, немного позже — ещё один. Это были первые заводы в России по переработке горчицы.

Помимо горчичных в Сарепте действовали пивоваренный, свечной и мыловаренный заводы, пекарня с пряничным и кондитерским производством, паровая химическая лаборатория по производству водки, эфирно-горчичного масла и других продуктов, кожевенный, горшечный и кирпичный заводы, слесарные, кузнечные, ткацкие, чулочные и другие мастерские.

В местной лавке Гольдбаха продавалась глиняная посуда, изготовленная на кирпичном заводе Ниденталя, мыло сарептского производства, табачные изделия и товары, сделанные в мастерских, а, кроме того, была представлена единственная на Волге набивка птичьих чучел.

В конце 19 – начале 20 в.в. промышленность Сарепты была представлена 10 заводами, 6 фабриками и мастерскими, имелись пильные и мучные мельницы, 2 горчичных завода, свечное, мыловаренное производство, пекарня и кондитерская, аптека, где кроме лекарств производились касторовое, мятное и кипарисовое масла, шоколад, помада. Были химическая лаборатория Лангерфельда, производящая сарептский бальзам, кожевенный, горшечный, кирпичные заводы, винокурня, пивоваренный завод, мельница, табачная фабрика и т.д.

В 1843 году в Сарепте состоялась первая в Нижнем Поволжье посадка картофеля. Местные жители называли картофель «чертово яблоко», считали грехом его разведение и употребление, вплоть до картофельного бунта. Те, кто шел против предрассудков, назывались «водитель картофеля».

Первым «водителем картофеля» Царицына был владелец горчичного завода А.И.Кноблох. В 1842 году он получил задание от Астраханского губернатора Тимирязева на разведение картофеля. После уговоров один из крестьян согласился взять меру картофеля в подарок, посеял, и остался доволен: «картошка уродилась добрая и ребятишкам понравилась, они её в золе жарили и ели». Следующие партии клубней на разведение Кноблох давал тоже бесплатно, но с условием возврата такого же количества картофеля осенью. Так с каждым годом картофель завоевал столы Царицына и стал вторым хлебом.

В общину Сарепты мог вступить каждый, принявший гернгутское вероучение и ведущий праведный образ жизни, независимо от этнической принадлежности. Эти факторы, а также воспитание христианской добродетели способствовали развитию у колонистов национальной и конфессиональной терпимости. В Сарепте мирно сосуществовали этнические группы различного вероисповедания.

Религиозное население Сарепты верило не в семью, а в общину, которая здесь играла гораздо большую роль. Чтобы жители Сарепты как можно дольше могли работать на благо собратьев, возраст создания семьи искусственно сдерживали. Свадьбы справляли после 35 лет, а семилетних малышей из семей забирали и воспитывали всей общиной в мужском и женском домах.

Жребий влиял на многие решения гернгутеров. Он определил место строительства колонии, долгое время браки между сарептянами заключались по жребию. Девушки тянули из мешочка имена будущих мужей. Правда, практичные сарептяне заранее утверждали список будущих женихов и невест, чтобы не было курьезных случаев брака старика с молодой женщиной. Женщины выходили символично замуж за Иисуса Христа в лице его наместника – земного мужа. Не только женщины, но и вся община Сарепты считала себя Божьей невестой. Ее стремлением было воссоединиться со своим Женихом. Поэтому гернгутеры бесстрашно встречали смерть, а похороны колониста больше походили на тихий праздник. Как и первые христиане, гернгутеры проповедовали аскетизм, трудолюбие и милосердие. За время существования колонии на ее территории не было зарегистрировано ни одного уголовного преступления.

По половозрастному и социальному признакам общество гернгутеров было объединено в корпорации (хоры) мальчиков, девочек, холостых братьев, незамужних сестер, вдов, вдовцов и женатых (приватных). Большинство корпораций имели свои общежития, экономии, молельные залы, собственное место в кирхе и на кладбище и даже гимны на все случаи жизни.

В обществе гернгутеров не приветствовались шумные увеселения: карнавалы, танцы, театр и т.п. Досуг было принято проводить в спокойных беседах, в чтении, в музицировании. Богослужения сопровождались пением псалмов, хоралов, гимнов, органной музыкой. Колонисты содержали общественный музыкальный инструментальный ансамбль.

Сарепта не росла демографически — ее население так и осталось около тысячи человек.

Высокий экономический и культурный уровень развития колонии сохранялся до ХХ века. Причин экономического упадка и социально-политического распада общины немало. Одними из них являются: неудачи братьев-гернгутеров в миссионерской деятельности среди калмыков, многие природные и случайные невзгоды, моральное старение технического оснащения сарептских фабрик и ремёсел, дороговизна в связи с этим сарептских товаров и законы конкуренции. Эти и другие факторы явились поводом для принятия гернгутской дирекцией в 1892 г. решения о прекращении деятельности Сарептской общины и об отзыве братьев-гернгутеров из Сарепты.

Сохранились самые старые в городе каменные строения — дома немецкой колонии гернгутеров в Старой Сарепте. Сохранившиеся одно- и двухэтажные дома выстроились вокруг небольшой площади.

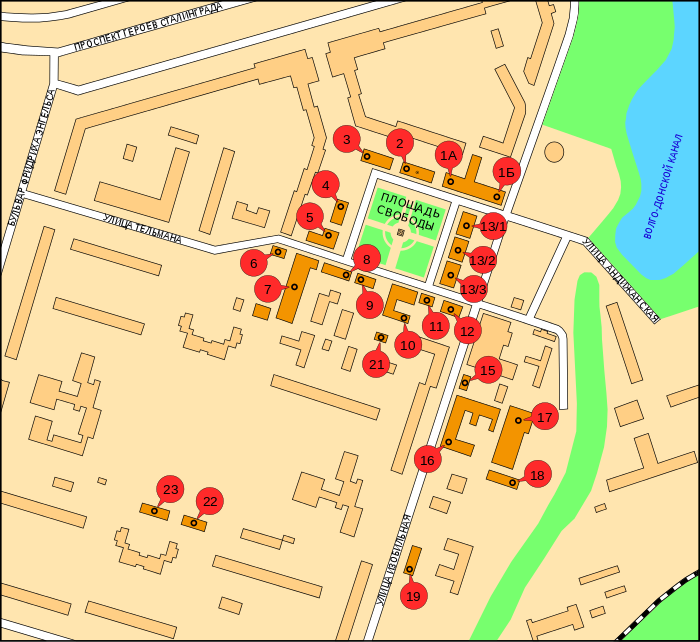

Схема расположения сохранившихся зданий колонии (источник фото)

| 1А — Дом незамужних сестёр. |

| 1Б — Дом холостых братьев. |

| 2 — Кирха. |

| 3 — Дом общинной управы. |

| 4 — Дом пастора. |

| 5 — Дом аптекаря. |

| 6 — Дом жилой. |

| 7 — Винокурня. |

| 8 — Постоялый двор. |

| 9 — Дом жилой А.К.Беккера. |

| 10 — Торговая лавка Гольдбаха. |

| 11 — Дом жилой колониста. |

| 12 — Дом жилой богатого колониста. |

| 13/1 — Дом Лангерфельда. |

| 13/2 — Вдовий дом. |

| 13/3 — Дом жилой со свечной мастерской. |

| 14 — Дом жилой. |

| 15 — Дом жилой. |

| 16 — Дом жилой. |

| 17 — Производственный корпус горчичного завода Глича. |

| 18 — Административный корпус горчичного завода Глича. |

| 19 — Конюшня. |

| 21 — Дом жилой. |

| 22 — Склад Кноблоха. |

| 23 — Склад Кноблоха. |

Среди зданий — кирха, освященная в 1772 году (старейшее здание Волгограда), ныне принадлежащая лютеранской общине, винокурня, «дом незамужних женщин», «дом холостых мужчин». В одном из зданий расположен Государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта», ещё одно здание занимает библиотека. Несколько зданий (включая кирху и библиотеку) отреставрированы, остальные находятся в плачевном состоянии (несмотря на наличие табличек «Охраняется государством»).

Музей-заповедник «Старая Сарепта» был создан в 1989 г. на базе сохранившегося историко-архитектурного комплекса колонии религиозного братства гернгутеров Сарепта. Выставочный комплекс «Старой Сарепты» занимает площадь в 7,1 га, включает 27 строений, из которых 23 - федеральные памятники XVIII – XIX веков, постоянные исторические и этнографические экспозиции, сменные выставки художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного творчества.

Здание администрации музея. Когда-то оно состояло из двух отдельных домов. Левая его часть - бывший Дом незамужних сестёр, правая, дальняя - Дом холостых братьев. Молодые люди, готовящиеся создать семью, жили отдельно от родителей, в зданиях-общежитиях.

Моравский храм (кирха) в Сарепте - сегодня действующая лютеранская церковь. Внутри неё расположен орган.

Это здание было заложено 12 мая 1771г. Строили его чуть больше года, и уже 14 сентября 1772г. оно было торжественно открыто лютеранским епископом И.Ничманном. Кирха видела нашествие войск Пугачёва, которые разграбили её (1774), уничтожив один из первых в России органов. На кирхе были расположены часы. В Западной Европе башенные часы обычно венчали городскую ратушу. Ратуши в Сарепте не было и часы были расположены на Кирхе, что придавало зданию как бы и светскую функцию.

В кирхе проводятся концерты, в том числе органной музыки. Интерьер кирхи непривычен православному человеку. Все внутренности выкрашены в белый: стены, лавочки и даже орган. Кроме алтарного комплекса — ничего. Ни икон, ни сотен свечей. Только скромный деревянный крест и свежие цветы в вазе. С кирхой были связаны все значимые события в жизни сарептян: от крещения до брачного жребия, от всеобщих праздников до погребальных служб. Так было до 1936 года, когда состоялась последняя месса.

Общинная Управа

Первоначально на этом месте стояло двухэтажное деревянное здание, построенное в 1779 г., в котором располагалась школа для мальчиков. В 1823 году здесь произошёл сильный пожар, после которого дом долгое время стоял в разрушенном состоянии и был восстановлен только в 1845 г. Именно тогда здесь разместилась Управа, волостное правление (с 1877 г., дом фортштеера), а затем и суд, архив и даже музей. В 1917 г. здесь разместился волостной совет, Сарептский Ревком, ВЧК. Позднее здесь был уездный Уголовный розыск, начальная школа, госпиталь и даже родильный дом. С 1996 г. здесь - пасторат церкви, немецкая библиотека, воскресная школа и центр проведения международных встреч.

Дом пастора

До 1823 года здесь располагалась резиденция форштееров (председателей) колонии Сарепта и пасторат. Позднее тут также были квартиры врача и учителя. В 1823 г. в здании произошёл пожар, в результате которого оно оказалось заброшено до 1856 г. После восстановления здесь снова расположился Дом Пастора. В 1863 г. в доме останавливался на ночлег наследник престола - великий князь Николай Александрович (он рано умер и вместо него императором стал его брат - Александр III). В годы Первой мировой войны здесь был военный госпиталь (лазарет). В первые советские годы тут квартировали Черноярский уездный совет, ВЧК, тюрьма, начальная школа, после войны - Красноармейский районный комитет ДОСААФ.

Дом аптекаря

Дом построен в 1778-1799 годах, изначально здесь была расположена Общинная винокурня, с 1800 г. - аптека и квартира аптекаря. Аптека занимала этот дом на протяжении 120 лет. В советские годы здесь некоторое время также была аптека, уездный комитет по борьбе с дезертирством и библиотека. В послевоенный период - продовольственный магазин. Сегодня в здании проведены реставрационные работы первого этапа по проекту «НПО архитектуры, градостроительства и дизайна» (руководитель – С.Л. Сена, архитекторы-реставраторы Н.В.Бачурина и Е.К.Турецкая). В нём размещаются экспозиции аптеки и интерьеров домов жителей Сарепты конца XIX века.

- блоґ Vikont

- Увійдіть або зареєструйтесь, щоб додати коментар

- 1029 переглядів

Додано 31 Січень, 2018 - 23:33 автор: Vikont

Додано 31 Січень, 2018 - 23:33 автор: Vikont

Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua