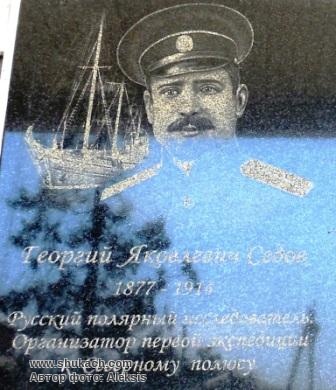

Памятная доска уроженцам поселка Седова Г.Я.Седову и И.И.Людникову

Оцінка: 0 / 0 учасників / 0 рекомендації / (+0) (-0) якість

- Україна›Донецька область›Сєдове

В поселке Седово Новоазовского района Донецкой области на здании общеобразовательной школы, расположенной по улице Мильченко, 7, установлена памятная доска отважному исследователю Арктики Г.Я. Седову и Герою Советского Союза И.И. Людникову.

Георгий Яковлевич Седов — русский гидрограф, полярный исследователь, организатор неудачной экспедиции к Северному полюсу, во время которой умер, не достигнув поставленной цели.

Г.Я.Седов родился 23 апреля (5 мая) 1877 года на хуторе Кривая Коса (ныне посёлок Седово Новоазовского района Донецкой области).

С восьми лет занимался с отцом рыбной ловлей, ходил на подённую работу, работал в поле. В 1891 году поступил в церковно-приходскую школу, где за два года окончил трёхлетний курс.

В 1894 году Г.Я.Седов покинул семью и добрался до Таганрога, а оттуда пароходом – до Ростова-на-Дону. Инспектор мореходных классов поставил ему условие, что примет его на учёбу, если он проплавает три месяца на торговом судне. Юноша устроился работать матросом на пароход «Труд» и плавал на нём все лето и начало осени по Азовскому и Черному морям. 3 ноября Г.Я.Седов поступил в «Мореходные классы» имени графа Коцебу в Ростове-на-Дону, которые окончил в 1899 году, получив диплом штурмана каботажного плавания.

Чтобы заниматься морской наукой и экспедиционной деятельностью, нужно было перейти в военный флот, и Г.Я.Седов поступил вольноопределяющимся в военно-морской флот и прибыл в Севастополь, где был зачислен в учебную команду и назначен штурманом на учебное судно «Березань». В 1901 году, получив звания прапорщика запаса, Георгий Яковлевич Седов жил в Петербурге, где экстерном сдал экзамены за курс морского корпуса и был произведён в поручики запаса.

Весной 1902 года Г.Я.Седов был зачислен на действительную службу по Адмиралтейству в Главное гидрографическое управление и направлен в гидрографическую экспедицию Северного Ледовитого океана, проводившую в 1902 году изучение района острова Вайгач, а также гидрографические работы в устье реки Кары и около Новой Земли. Выполнял обязанности помощника начальника гидрографической экспедиции.

В 1903 году Г.Я.Седов выполнял обязанности помощника начальника экспедиции по описанию Карского моря, а в 1905 году был назначен помощником лоцмейстера Николаевской-на-Амуре крепости.

В 1912 году у Г.Я.Седова родился замысел экспедиции к Северному полюсу и он начал ее подготовку.

23 июля 1912 года Г.Я.Седов арендовал старую парусно-паровую шхуну «Святой великомученик Фока» и бывший норвежский зверопромысловый барк «Гейзер». Из-за спешки судно не удалось полностью отремонтировать, и экипаж беспокоила течь. «Святой великомученик Фока» был оборудован радиостанцией, однако нанять радиста не удалось, из-за чего аппаратура оказалась бесполезной и была оставлена в Архангельске. Из 85 ездовых собак лишь 35 были закуплены в Тобольской губернии. Остальные – дворняги, которых отловили прямо на архангельских улицах.

19 августа 1912 года выяснилось, что грузоподъемность «Фоки» не позволяет взять все необходимые экспедиции припасы. В результате после частичной разгрузки на берегу были оставлены часть продовольствия, топлива, питьевой воды и снаряжения.

24 августа 1912 года капитан, его помощник, штурман, механик, помощник механика и боцман «Святого великомученика Фоки» отказались выходить в море из-за плохой подготовки к плаванию, и уволились с судна. Пришлось срочно набирать новую команду.

14 (27 августа) 1912 года «Святой великомученик Фока» вышел из Архангельска, имея запас угля на 23-25 дней хода. После выхода из Архангельска Г.Я.Седов переименовал «Святого великомученика Фоку» в «Михаила Суворина».

15 сентября 1912 года на 77° с.ш. «Михаил Суворин» встретил непроходимые льды и не смог достигнуть Земли Франца-Иосифа. По решению Г.Я.Седова судно остановилось на зимовку на Новой Земле.

Зимовка у Новой Земли

21 июня 1913 года капитан Захаров и четыре члена экипажа были отправлены в Крестовую губу, чтобы передать материалы экспедиции и почту в Архангельск. В письме к «Комитету для снаряжения экспедиций к Северному полюсу и по исследованию русских полярных стран» содержалась просьба выслать к Земле Франца-Иосифа судно с углём и собаками. Группа Захарова достигла Архангельска в полном составе. Из-за позднего прибытия группы и отсутствия денег в кассе комитета помощь экспедиции не была выслана.

3 сентября 1913 года «Михаил Суворин» освободился ото льда и подошёл к мысу Флора острова Нортбрук (Земля Франца-Иосифа) к базе Джексона. Члены экспедиции разобрали постройки базы на дрова. Не пополнив припасов, 17 сентября экспедиция, тем не менее, отправилась дальше, но уже 19 сеньтября остановилась на вторую зимовку в бухте острова Гукера (Земля Франца-Иосифа).

Для второй зимовки не хватало топлива и продовольствия, сказывался неверно сформированный рацион питания экспедиции. Болезни среди экипажа усилились. Цинги избежали лишь семеро, употреблявших в пищу добытое охотой моржовое и даже собачье мясо, пивших горячую медвежью кровь. Большинство, в том числе и Седов, от подобной пищи отказывались.

2 февраля 1914 года больной Г.Я.Седов вместе с матросами Г.И.Линником и А.И.Пустошным на трёх собачьих упряжках вышли к полюсу.

По ходу движения прогрессировала болезнь Г.Я.Седова, через неделю он не смог идти и приказал привязать себя к нартам, но продолжать поход. 20 февраля 1914 года, на восемнадцатый день похода, Г.Я.Седов скончался. Его спутники похоронили тело на острове Рудольфа.

Маршрут шхуны Г.Я.Седова в 1912-1914 годах

Судно «Фока» отправилось в обратный путь, испытывая жестокую нехватку топлива для паровой машины. Экипажу пришлось порубить на дрова мебель, палубные надстройки и даже переборки судна. 15 августа 1914 года корабль в полуразрушенному состоянии добрался до рыбацкого становища Рында на Мурмане.

Людников Иван Ильич — выдающийся военачальник, Герой Советского Союза, генерал-полковник.

Родился 13 (26) сентября 1902 года в селе Кривая Коса (ныне поселок Седово Новоазовского района Донецкой области) в семье рабочего. Подростком приехал в Юзовку (ныне Донецк). Работал на шахтах Донецка и Макеевки.

В Красной Гвардии с 1917 года. В Красной Армии с 1918 года. Участник Гражданской войны 1918-1920 годов, воевал против войск генералов А.М.Каледина и П.Н.Врангеля, в начале 1920-х годов – против вооружённых националистических формирований на Северном Кавказе.

После Гражданской войны продолжил службу в РККА. В 1925 году окончил Одесскую пехотную школу, служил командиром взвода и роты в 13-й Дагестанской стрелковой дивизии, а затем командиром взвода и начальником штаба батальона во Владикавказской пехотной школе. В 1930 году окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА "Выстрел" имени Коминтерна, а в 1938 году – Военную академию РККА имени М.В.Фрунзе.

С 1938 года – начальник отдела в 13-м управлении Генерального штаба РККА. С 1939 года – начальник Житомирского пехотного училища. С марта 1941 года полковник Людников командовал 200-й стрелковой дивизией Киевского Особого военного округа.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года на Юго-Западном фронте. Прошёл во главе дивизии через кровавые оборонительные бои в Коростеньском УР и под Черниговом, участвовал в Киевской оборонительной операции. В бою 14 сентября 1941 года был тяжело ранен.

По выздоровлению с ноября 1941 года – командир 16-й отдельной курсантской стрелковой бригады, участник Ростовской наступательной операции.

С мая 1942 года – командир 138-й стрелковой дивизии на Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах. Особая известность к И.И.Людникову пришла во время Сталинградской битвы. В самые критические дни обороны Сталинграда – в ночь на 17 октября 138-я стрелковая дивизия под командованием полковника И.И.Людникова переправилась на правый берег севернее завода "Баррикады" и держала оборону до самого завершения знаменитой битвы. Дивизия находилась фактически в окружении: с трех сторон – войска противника, за спиной – замерзшая Волга. Огневая поддержка – только с противоположного берега. Тогда же участок земли, который обороняла 138-я Краснознаменная, был назван "Островом Людникова". Дивизия же стала 70-й гвардейской, а её командир – генерал-майором.

С июня 1943 года – командир 15-го стрелкового корпуса 13-й армии Центрального фронта, который время Курской битвы выполнил свои задачи в обороне, а затем перешёл в контрнаступление. 22 сентября 1943 года передовые части корпуса вышли к Днепру в районе севернее города Чернобыль и с ходу начали форсирование. Овладев плацдармом на правом берегу, отразили контратаки и завязали бой по расширению плацдарма.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года генерал-лейтенанту Ивану Ильичу Людникову присвоено звание Героя Советского Союза.

Генерал-лейтенант И.И.Людников во главе корпуса участвовал в Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-Черновицкой операциях. В мае 1944 года И.И.Людников был назначен командующим 39-й армии и во главе ее участвовал в операции "Багратион", приведшей к освобождению Белоруссии. В этой операции армия И.И.Людникова отлично проявила себя при уничтожении Витебской группировки врага и при стремительном прорыве вражеской обороны с глубоким обходным маневром на Каунасском направлении. В октябре 1944 года участвовал в Гумбиннен-Гольдапской наступательной операции, с января 1945 года – в Восточно-Прусской операции. В Восточной Пруссии войска 39-й армии прорвали мощную оборонительную линию под Инстербургом, заняли города Тильзит, Ауловенен, Каукемен, обошли с севера Кёнигсберг. В апреле 1945 года армия участвовала в штурме города-крепости Кенигсберг в Восточной Пруссии. Великую Отечественную войну завершил на побережье Балтийского моря.

Уже в мае 1945 года эшелоны с войсками 39-й армии двинулись на Дальний Восток. В августе 1945 года в ходе Маньчжурской операции 39-я армия Забайкальского фронта скрытно совершила тяжелейший марш по безводной монгольской степи, прорвала поочерёдно два укрепрайона японских войск, перевалила горный хребет Большой Хинган и оказалась в глубоком тылу японской Квантунской армии. Этот прорыв во многом способствовал быстрой победе советских войск над миллионной Квантунской армией, находившейся в Северо-Восточном Китае.

После войны продолжал командовать 39-й армией, 10-й гвардейской армией, 13-й армией. С декабря 1949 по ноябрь 1952 года – заместитель главнокомандующего Группой советских войск в Германии (ГСВГ). В 1952 году окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова (Военная академия Генштаба). С ноября 1952 по сентябрь 1954 года – помощник командующего и первый заместитель командующего войсками Одесского военного округа; с сентября 1954 по июль 1956 года – командующий войсками Таврического военного округа; с июля 1956 по февраль 1959 - главный военный советник Министра народной обороны Народной Республики Болгарии; с марта 1959 по 1963 год – начальник Центральных офицерских курсов "Выстрел"; в 1963-1968 годы – начальник факультета Военной академии Генерального штаба. С июля 1968 года в отставке.

Жил в Москве, где и умер 22 апреля 1976 года. Его прах покоится в колумбарии Новодевичьего кладбища.

- блоґ Aleksis

- Увійдіть або зареєструйтесь, щоб додати коментар

- 1083 перегляди

Додано 12 Липень, 2015 - 12:22 автор: Aleksis

Додано 12 Липень, 2015 - 12:22 автор: Aleksis Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua