г.Змиев. Тайник

Ocena: +22 / 5 uczestników / 2 zalecenia / (+8) (-0) jakość

- Ukraina›Charkowski obwód›Зміїв

Флаг и герб Змиевского района утверждёны 24 февраля 1999 года решением районного совета.

Змиево городище

В 40 километрах к югу от Харькова, крупнейшего города Восточной Украины, на берегах рек Северский Донец и Мжа, расположен город Змиев, ныне центр Змиевского района. История заселения этих мест уходит в глубь веков - остатки найденных археологами древнейших жилищ относятся еще к I тыс. до н.э. На Змиевщине обитали скифы, сарматы, готы, гунны, аланы, авары, половцы, печенеги, татары, и, естественно, славяне. Поскольку большинство из перечисленных народов являлись кочевниками, то и каких-либо материальных остатков после себя они оставляли очень мало. А если и удается найти поселения или жилища, то все оказывается чаще всего сожженным и разрушенным.

Степные просторы и рядом труднопроходимые густые леса, где можно было жить и прятаться от кочевников; богатые земли и воды, которые позволяли прокормиться, отсутствие феодального гнета, - все эти условия еще в киеворусский период способствовали заселению здешних мест славянами. Когда именно это было, сказать сложно, но из летописей известно, что Игорь Святославович, князь Новгород-Северский, ведя упорную борьбу с половцами, основал в 1180-1185 гг. на Донце ряд городищ (крепостей), в том числе и Змиево городище (в устье реки Мож, или Мжи). Это поселение представляло собой естественную возвышенность, обнесенную дубовым частоколом из заостренных бревен, окруженную наполненным водой рвом. Подступы к этому довольно примитивному укреплению преграждали: с юго-восточной стороны - река Северский Донец, с севера - река Мож (в переводе с древнеславянского - мощная, сильная, богатая), с юго-западной стороны - небольшая речка Змейка (по-татарски Буцура), а с юга - со стороны современного села Гайдары - тянулся густой лес.

Почему же это городище было названо именно "Змиево"? О происхождении этого названия существует несколько версий, самыми распространенными из них являются такие:

1) по преданиям наших весьма суеверных предков в окружающих непролазных лесах и болотах жил крылатый многоголовый Змий;

2) текущая со стороны современных Гайдар речка, извиваясь подобно змее, и впадая в Мож, также могла дать название поселению;

3) сырая болотистая местность вместе с густыми лесными чащами были подходящим местом для обитания огромного количества пресмыкающихся, и поэтому местность называли "змиевой";

4) по одной из версий, вблизи нынешнего Змиева находилась столица половцев - город Шарукань, который называли "городом Змия" (Змий - символ мудрости у многих кочевых племен, и будто бы именно такую эмблему взял себе вместо герба половецкий хан).

Если верить старым письменным источникам, а также пересказам, которые передавались из поколения в поколение, то на территории города находились несколько укреплений разных исторических периодов. Например, некоторые исследователи считают, что наиболее древнее городище, основанное Игорем Святославовичем, могло находиться ближе к реке Донцу, у так называемых круч, а более поздние поселения находились в центре современного Змиева, на месте центрального парка и автостанции. В подтверждение можно сказать, что даже сейчас с северной и западной стороны парка и соседних строений можно увидеть остатки земляных укреплений, а говорят, что еще столетие назад было заметно, что земляные валы двойные. Река Мож якобы подступала почти к укрепленным стенам, следовательно, она была значительно полноводнее и шире. Однако мы не располагаем достоверными источниками, чтобы утверждать наверняка. Известно лишь, что во время княжеских усобиц в период Киевской Руси городища, построенные на Донце и соседних реках, были разрушены или заброшены, а местные земли перешли под контроль сначала половцев, а позднее - монголо-татарских племен.

Почти все змиевчане знают, что под центральной часть родного города до сих пор существует целая система подземных сооружений, правда, в значительной мере разрушенная. Известны многочисленные упоминания о провалах земли в центральной части Змиева, причем случались они в разные годы, обычно весной или после сильных дождей.

В наше время отдельные энтузиасты занимаются раскопкой и исследованием подземелий.

Казацкая крепость

Российские власти после разгрома Золотой Орды были озадачены новой проблемой - с конца XV в. активизировалось недавно созданное Крымское ханство и южнорусские земли оказались под угрозой новых набегов. Поэтому на территории современной Харьковщины, земли которой были в то время пограничьем России, стали строить отдельные сторожевые поселения, одним из которых было и Змиевское. Позже, в небезызвестной "Книге Большому Чертежу" (1627 г.) упоминалось: "… а ниже Мжа на Донце, с Крымской стороны, Змиево городище, а Змиев курган тож от Мжа версты з 2".

Новая волна на земли Слобожанщины, приходится на 1630-50-е годы, когда тысячи украинцев после неудачных восстаний против польских властей были вынуждены убегать от расправы. Одним из руководителей этих крестьян и казаков был атаман Яков Остряница. Именно в это время массово возникают новые населенные пункты и укрепления - Чугуев, Змиев, Харьков и др. Однако не только выходцы с Правобережной Украины селились на новых землях, но было немало и российских беглых крепостных и служилых людей.

Первые десятилетия были для новых поселенцев и их потомков тяжелым испытанием. Так, в 1640 году - официальная дата основания казацкой Змиевской крепости - татары совершили набег на здешние края и разрушили её. Но казаки Кондратия Сулимы сумели разбить захватчиков и вскоре восстановили укрепление.

Уже в 1656 г. в российским царем были назначены воеводы в ряд крупных слобожанских поселений, в том числе и в Змиев. Известно имя змиевского военачальника - Яков Хитрово. Позднее, в 1668 г. под Змиевом была разбита турко-татарская орда и захвачены богатые военные трофеи. В 1691 г., во время очередного разрушительного набега татар, Змиев и другие соседние поселения были снова разрушены.

Лишь после 1736 года, по словам харьковского полковника Квитки, люди смогли забыть о полувоенном существовании.

Под конец XVII ст. Змиев уже был довольно крупным поселением, который окружали посады - Замостье, Зьедки (совр. Зидьки), Пески. И если некоторое время он входил в состав Чугуевского уезда, то с 1657 г. сам стал уездным городом. Источники упоминают также о вооружении местной крепости: в 1668 г. она имена 7 больших чугунных пушек, 290 ядер и много пороха, при этом ее окружали 2 вала и создавалась система подземных ходов.

Пребывание слобожанских поселений под властью российского царя и сильный гнет со стороны церкви и казацкой старшины не лучшим образом отражались на настроениях свободолюбивых поселенцев. Уже в 60-е гг. XVII ст. местная власть не раз жаловалась на "непослушание" ратных и других людей. Так, в 1668 г. вспыхнуло восстание в ряде городов и местечек Слобожанщины, а возглавил его знаменитый кошевой Иван Сирко. В нескольких стычках восставшие были разбиты, многие бежали на Правобережье.

Через 2 года, в 1670 г., некоторые города Слобожанщины поддержали восставших под руководством Степана Разина, в частности, тут действовали отряды запорожских и донских казаков, которыми командовал сподвижник Разина - Алексей Хромой. А Змиев стал центром восстания на здешних землях. После того, как царским войскам удалась подавить бунт, на местных дорогах были повешены несколько десятков человек, "наиболее провинившихся" перед властью.

В 1650-1670 гг. - в нескольких километрах к югу от Змиева появляется монастырь, история существования которого никак не похожа на судьбу похожих религиозных сооружений. Нам он известен под названием Змиевского Николаевского казачьего монастыря, до сих пор остатки его толстых кирпичных стен видны из-под травы на месте современного Коробова Хутора ( ранее назывался Коропов хутор). Весьма слабо напоминая пристанище смиренных монахов (крепостные стены, пушки), он служил своеобразным "домом престарелых" и приютом для старых, раненых и бездомных казаков. О богатстве этого монастыря ходили легенды, причем многим из них можно поверить, если посмотреть документальные источники. Там указано, что одного леса в его собственности, не говоря о полях и других угодьях, было около 6000 десятин, а пересчет всех сооружений и хозяйственных построек занимает несколько страниц.

В 1788 г. монастырь был разрушен по приказу властей, очевидно за ненадобностью или по причине того, что его стали считать местом для сбора всякого рода разбойников и бунтарей. Остались лишь легенды о самом разрушении, своеобразные и интересные: одна из них гласит, что жители монастыря навлекли на себя гнев самой Екатерины II, ограбив турецких послов, везших ей богатые подарки; согласно другой, все свое богатство казаки закопали под монастырем, а третья утверждает, что серебро было вывезено на лодках и затоплено в озере Белом, расположенном неподалеку.

Уездный город

Указ Екатерины II от 25 июня 1765 года об учреждении Слободской Украинской губернии и реорганизации казачьих полков в гусарские вызвал массовое крестьянское движение - люди отказывались платить новый подушный налог, и к тому же резко снижались доходы населения, что мало у кого вызывало удовлетворение.

Одной из форм борьбы было создание партизанских гайдамацких отрядов, одно из таких формирований действовало в лесах около Змиева, насчитывало около 40 человек.

В начале XIX в., когда скандально известный министр Аракчеев с одобрения Александра I узаконил так называемые военные поселения, на долю слобожан выпали новые испытания. Некоторые поселения Змиевского уезда, так же как и в других регионах, были переведены с гражданского ведомства к войсковому управлению. Это спровоцировало новые бунты местного населения, например, в 1819 году.

Изданное после отмены крепостного права в 1861 году "Малороссийское уложение" закрепило нормы земельных наделов в размере не более 4 десятин на душу. Однако этого было мало для достойного существования, тем более что у помещиков оставались наиболее плодородные земли, луга и пастбища.

В результате ухудшения условий жизни количество населения Змиева впервые за последние 100-120 лет стало уменьшаться: 1861 г. - 4105 чел., 1863 г. - 3771, 1864 г. - 3524. Многие уходили на заработки, переезжали в соседний Харьков, который стал крупным промышленным центром.

После земельной реформы интенсивно развиваются промыслы и ремесла: мукомольный, винокуренный, кожевенный и т. д. В 1865 г. в городе проживало 159 ремесленников, некоторые из которых имели наемных рабочих и учеников. Змиевчане имели возможность купить товары в 15 магазинах, а также на 4 ежегодных ярмарках.

Развивается местная промышленность: в 1892 г. была открыта бумажная фабрика, а через 7 лет действовало уже 6 предприятий. Оберточную бумагу на фабрике в то время изготавливали из соломы, которую доставляли местные крестьяне за весьма символическую плату. Используемые технологии на всех предприятиях были устаревшими и примитивными, почти все операции выполнялись вручную, рабочий день длился до 12 часов.

Система образования и охраны здоровья в уезде развивалась также не лучшим образом. Так, в начале прошлого века в 4 змиевских учебных заведениях (одним из которых было ремесленное училище) училось около 500 детей, причем процент учащихся детей низших слоев общества не превышал 7%. При этом в 1909 г. все население города и окружающих сел обслуживалось всего 2 врачами и 5 фельдшерами. Прием у доктора стоил немалые по тем временам для бедных деньги - 40 копеек. Ежегодно болезни уносили десятки змиевчан.

Революционные события не оставили равнодушными наших земляков: происходили крупные крестьянские выступления, восстал даже расквартированный в уезде 201-й Лебединский полк. Однако уже в конце 1905 года выступления были подавлены правительственными войсками.

В годы Первой мировой войны происходило обеднение и разорение крестьян, связанные с массовыми мобилизациями и нехваткой рабочей силы.

Змиевщина социалистическая

Вести о падении самодержавия из-за близости Харькова дошли до нашего провинциального городка очень быстро, в уезде началась борьба за власть между сторонниками разных политических течений. Инициативу с самого начала захватили прокомунистически настроенные змиевчане, которые осенью фактически установили свой режим. Правда, на короткое время в ноябре-декабре 1917 года власть здесь захватили представители Центральной рады, но долго здесь они не смогли продержаться ввиду отсутствия поддержки у населения.

20 января 1918 года было провозглашено установление Советской власти в уезде. Однако с апреля по декабрь этого года наша местность была подконтрольна военной администрации немецкого командования и гетмана П. Скоропадского. После реставрации коммунистической власти началась борьба с инакомыслием, и параллельно принимались меры по укреплению своего влияния, включая такие противоречивые методы, как продразверстка и массовая мобилизация в Красную Армию.

20 июня 1919 года в очередной раз произошла смена правящего режима - Змиев захватили войска Деникина, методы влияния которых на местное население тоже не отличались гуманизмом. В конце года коммунисты окончательно установили свой режим на Змиевщине. Начался период адаптации к новой жизни. Не все приняли такую перестройку безропотно, росло возмущение среди зажиточных групп населения, интелегенции.

Кровавые события гражданской войн унесли жизни многих наших земляков. В центральном парке установлены обелиски в память погибшим за Советскую власть в первые годы её существования.

В марте 1923 года был создан Змиевской район. В этот период динамично развивается экономика региона: строятся новые предприятия, запускается небольшая электростанция (в 1926 г. количество "лампочек Ильича" на город составляло примерно 260 штук). Но даже в этот период Змиев можно было смело назвать большим селом, поскольку 42% населения были заняты в сельском хозяйстве, и лишь 14% - в промышленности.

В 1928 г. Змиев становится поселком городского типа.

В 30-е годы Змиевщину, как и весь Советский Союз, охватывает индустриализация и коллективизация, в результате чего была проведена реконструкция действующих предприятий, постройка новых, а также обеспечено почти 100% вхождение крестьян в коллективные хозяйства.

В эти годы огромные успехи были сделаны в области образования и медицины. В конце 30-х годов в Змиеве работала 10-летняя, 2 семилетние и начальная школа, общее число учеников достигало 2 тысяч человек. Работал Дом культуры, 2 клуба, городская библиотека. Для борьбы с болезнями и общего оздоровления населения тоже сделали немало: работала Змиевская больница, поликлиника, родильный дом, аптеки, тубдиспансер, санстанция.

1941 год черной строкой вписан в историю нашего города. Сотни местных жителей ушли на фронт, остальные старались по мере своих сил помогать стране воевать. 22 октября германские войска вошли в Змиев, начался период оккупации. Уже в это время были сформированы 2 партизанских отряда - под командованием Я. А. Брехунца (около 70 человек) и И. С. Любченка (более 80 человек). Партизаны пользовались поддержкой местных жителей, поэтому могли проводить масштабные операции: массовое распространение листовок, срыв военных поставок немецкой армии, а также ликвидация полицаев, патрулей и т. п. Эти отряды были разгромлены карателями в 1942 г. Однако на территории района продолжали действовать отдельные диверсионные группы.

В 1943 г. развернулись бои за Харьков и Слобожанщину. В марте под Тарановкой (Змиевской район) взвод лейтенанта П. М. Широнина (28 человек) вписал свой бой в историю, а все бойцы были награждены звездами Героев Советского Союза. Под другим местным селом - Соколовым - отличился чехословацкий батальон под командованием полковника Л. Свободы. С тех пор была заложена традиция визитов представителей Чехословакии на Змиевщину, для этого был построен большой музей в Соколово, ныне входящий в местные туристические маршруты.

Лишь через полгода Змиев освободили окончательно - 18 августа 1943 года. Фамилии сотен воинов, погибших в этих боях, выгравированы на памятных стелах, расположенных в центральном парке, рядом с вечным огнем. Обелиск погибшим во время войны воинам-освободителям был торжественно открыт 9 мая 1972 года. В наше время здесь ежегодно проводятся митинги, посвященные событиям военных лет.

На Советской площади расположена еще одна стела, где выгравированы портреты Героев Советского Союза - наших земляков.

Немного далее на запад, на месте древней крепости, расположен памятник З. К. Слюсаренку - дважды Герою Советского Союза, командиру танковой бригады.

На фронтах погибло около 1000 жителей города, свыше 1900 - награждены орденами и медалями. Погибло примерно 1170 мирных жителей. Такова цены этой последней войны.

В период восстановления хозяйства за несколько лет были полностью отстроены и запущены предприятия, заработали школы и другие социальные учреждения, для многочисленных сирот открыли детский дом.

22 декабря 1948 года Змиев был отнесен к категории городов. К этому времени были построены новые жилые дома, впервые многие улицы были заасфальтированы, обустраивались площади, места отдыха.

Важным событием середины прошлого века стало открытие в 1960 году одной из наибольших в стране в то время Змиевской ГРЭС. Про экологию в то время думать не было принято. Зато сейчас, через полвека, загрязнение станцией окружающей среды чрезвычайно негативно сказывается на соседних населенных пунктах.

В 60-е годы Змиев застраивается массивами 2-3-этажных жилых домов, открываются отель, универмаг, Дом быта (в центре города, на Советской площади).

Это уже не глухое провинциальное местечко, каким он был еще в первой трети XX века. Город и район постепенно газифицируется за счет открытого Шебелинского месторождения природного газа, расположенного в соседнем районе - Балаклейском.

Период "застоя" Змиев переживал тихо и уравновешенно, да и что могло кардинально измениться в спокойном городке? Хотя, справедливости ради стоит отметить, что расширение населенного пункта за счет многоэтажных жилых микрорайонов несколько изменило менталитет многих змиевчан - больше стал чувствоваться "городской дух".

Змиевчанам пришлось оплакивать не только погибших во время Второй мировой. На территории западного микрорайона г. Змиева был сооружен обелиск землякам-афганцам, не вернувшихся с войны…

Одним из заметных событий в начале 80-гг. стало открытие на улице Широнинцев нового здания школы № 1, уже в то время известной далеко за пределами района своими достижениями. Именно здесь не первое десятилетие работал историко-краеведческий музей, причем накопленные в нем материалы до сих пор являются ценным источником информации для всех интересующихся прошлым своей маленькой родины.

С конца 80-гг. начинается работа по созданию районного историко-краеведческого музея, где должны были разместится экспонаты, собранные за долгие годы многими местными краеведами и историками- энтузиастами. Инициатива в этом благородном деле принадлежала ветеранам войны, патриотам Змиевщины - Г.Г.Еремину и А.К.Сивокозову. Музей был открыт 11 февраля 1991 года, причем все эти 16 лет он является не просто одним из главных культурных заведений района, но и активно занимается популяризацией местной природы и достопримечательностей среди жителей соседних регионов. Именно в этом здании на площади Советской находится Змиевской краеведческий музей.

В центре расположен центр детского творчества:

Отдел культуры:

Глубокий экономический кризис 90-х годов развалил хозяйство района, особенно пострадало село.

За последние годы были снова запущены многие предприятия, проведена их реконструкция, в том числе и Змиевской ГРЭС. Стремительно развивается частная инициатива, поэтому даже в Змиеве можно купить товары по ценам Харькова; не нужно ехать куда то, чтобы получить услуги профессиональных салонов красоты. Продукция предприятий района присутствует на прилавках торговых точек соседних районов и областей, а изделия заводов "Маяк" (Змиев), "Элокс" (пос. Комсомольский), успешно экспортируется за рубеж. Змиев застраивается новыми зданиями, преображается вид давно знакомых улочек и шоссе.

Детская площадка в парке.

Рядом строится Свято-Троицкий храм.

_____________________________________________________________________________________

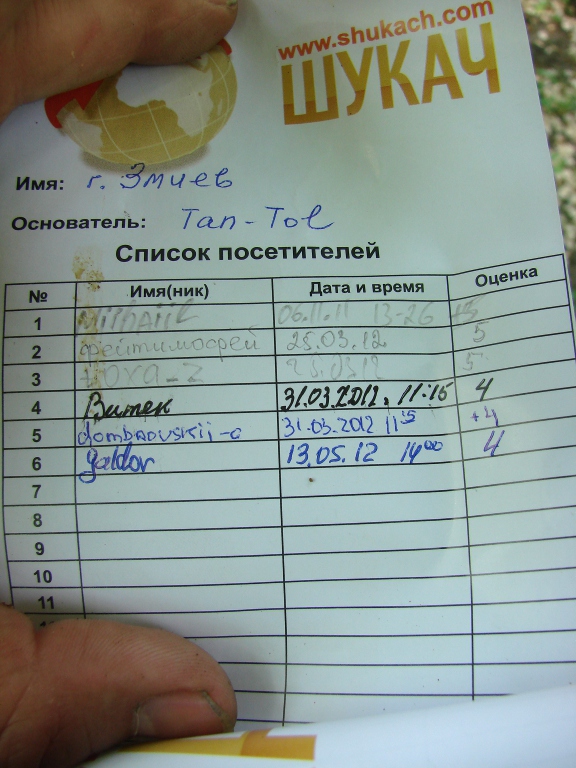

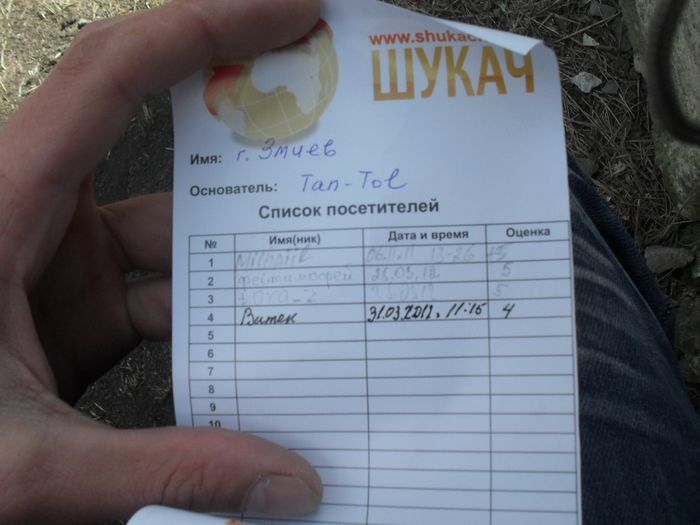

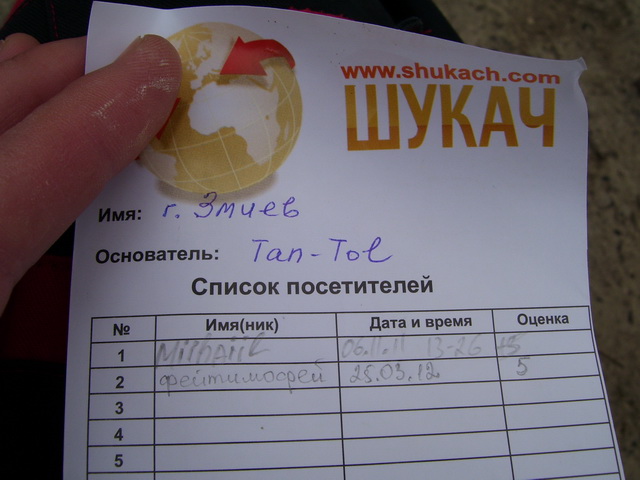

Описание тайника

Как всегда, ищем капсулу "Шукач".

А это место, где ее можно найти...

Удачи!

- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

- 10749 odsłon

Posted 24 październik, 2011 - 22:07 by Tan-Tol

Posted 24 październik, 2011 - 22:07 by Tan-Tol

Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua