Харьковская бурса - духовная семинария

Ocena: +18 / 4 uczestnicy / 1 zalecenie / (+0) (-0) jakość

- Ukraina›Charkowski obwód›ХАРКІВ

Бурсацкий спуск вместе с коротким начальным отрезком Клочковской улицы замыкает на севере кольцо магистральных площадей, окружающих ядро исторического центра Харькова. Предыстория спуска восходит ко времени рождения города, а становление - к периоду деяний Харьковского коллегиума.

На северной стороне спуска в конце XVII - начале XVIII века размещались дворовые участки казаков Харьковского полка. В 1729 году вдова сотника Данила Черняка Агафья, урожденная Григорьева, пожертвовала монастырю свой участок с находившимися на нем двумя избами. Прикупив к этому участку несколько смежных, монастырь разместил там так называемый «Сиропитательный дом» - общежитие со школой для детей-сирот, преимущественно духовного звания, который называли бурсой. Отсюда и пошло название спуска.

Бурсу (духовную семинарию) открыли при Харьковском

коллегиуме в XVIII столетии.

Здание бурсы было построено в 1773 году. Оно представляло собой большой

каменный одноэтажный дом, в котором находились классные комнаты и жили бурсаки,

в основном дети-сироты. Сохранилось интересное воспоминание одного из

воспитанников Харьковского коллегиума о бурсе: «В классах коллегиума не

существовало ни одной печи. Чернила замерзали от холода, и мы, желая написать

что-нибудь, нагревали чернильницы за пазухой. Начальство не давало

воспитанникам ни белья, ни одежды, ни обуви. Всегдашнею пищею их были в обед

постные щи, ржаной хлеб и сухари; в ужин гречневые галушки, величиной каждая

почти в полфунта».

В летние каникулы, желая как-то поправить свое материальное положение, бурсаки

уходили в села. Их охотно брали на «кондиции», то есть в учителя к своим детям,

помещики и зажиточные мещане, так как бурсаки славились своею ученостью.

В начале XIX века бурсу преобразовали в духовное училище с двумя отделениями: приходским и уездным. Обучение в первом было низшего, во втором - более высокого разряда. Для духовного училища в 1817-1825 годах вдоль склона построили по проекту, присланному из Москвы, большой казарменного вида корпус.

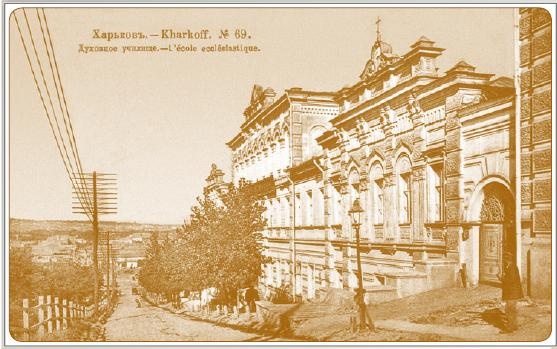

Протяженное здание, трехэтажное в центральной части и

двухэтажное на флангах, размещено на крутом рельефе и широко обозревается. Оно

создано путем реконструкции и надстройки корпуса бывшего уездного училища, возведенного

в 1825 году на территории бурсы при участии архитектора Е.А. Васильева.

А.Ю. Лейбфрейд: «Большой казарменного вида корпус был построен по проекту,

присланному из Москвы».

В 1881-1885 годах его расширили, надстроили, а также украсили фасад по проекту архитекторов К.А. Толкунова и Б.С. Покровского в духе так называемого русско-византийского стиля, насаждавшегося директивно во 2-й половине XIX века.

В 1881-1885 годах комплекс строений училища подвергся капитальной реконструкции. Над главным корпусом надстроили наподобие большого мезонина верхний этаж и возвели с восточной стороны двухэтажный каменный флигель. Фасады зданий получили оформление в духе модного в те годы эклектического направления с применением архитектурных форм исторических стилей. Однозначно охарактеризовать достигнутый при этом стилистический результат затруднительно, так как в произведении автора прослеживаются черты барокко и славяно-византийского зодчества в вольной интерпретации.

Существенным в данном случае представляется то, что здания удачно вписались в застройку заповедной зоны старого Харькова, сохраняя своеобразный индивидуальный вид, который без заметных перемен уцелел до наших дней.

После революции 1917 года здания ликвидированного Духовного училища занимали многократно меняющиеся учебные заведения. В начале 1920-х годов в них поместили факультет политического просвещения Института народного хозяйства, который затем преобразовали Институт политического просвещения, в дальнейшем – во Всеукраинский институт коммунистического просвещения. С 1936 года там помещался Библиотечный институт, а с 1943 до 1949 года – консерватория. Затем здесь обосновался библиотечный факультет педагогического института, одно из подразделений которого в 1964 году преобразовали в Институт культуры. Теперь он стал Государственной академией культуры.

- Blog

- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

- 2925 odsłon

Posted 6 styczeń, 2015 - 23:33 by Tan-Tol

Posted 6 styczeń, 2015 - 23:33 by Tan-Tol

Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua