Памятник философу Г.С. Сковороде в п. Бабаи

Ocena: +5 / 1 participant / 1 zalecenie / (+0) (-0) jakość

- Ukraina›Charkowski obwód›Бабаї

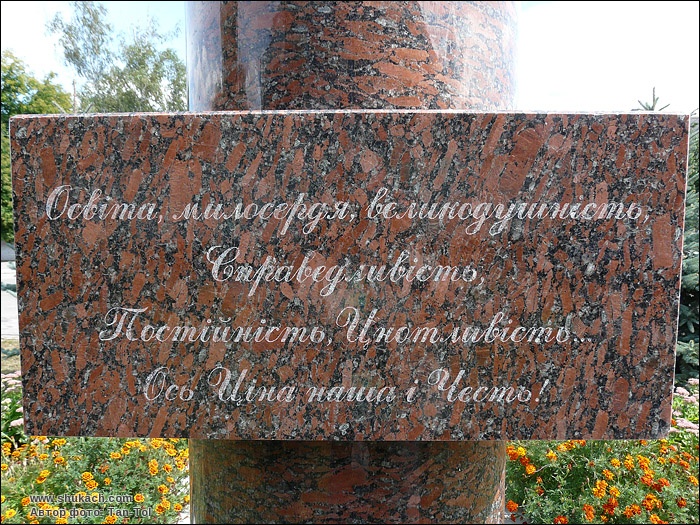

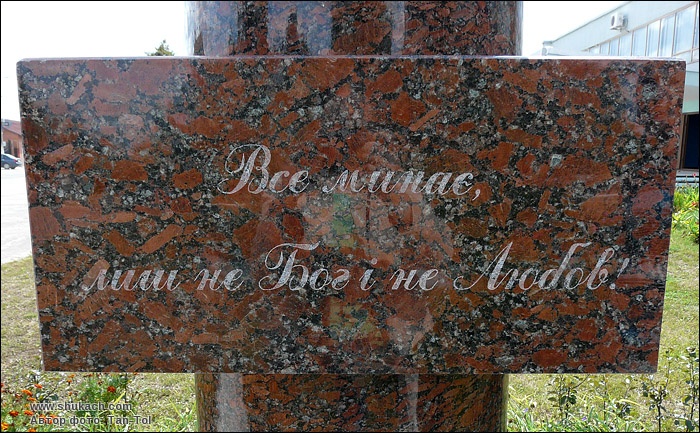

22 сентября 2013 года в поселке Бабаи Харьковской области

состоялся культурно-художественный праздник «Сад пісень Сковороди». В рамках

праздника на площади возле Бабаевского поселкового дома культуры был

торжественно открыт бюст Г.С. Сковороды.

Автор бюста - скульптор С.Ястребов.

В поселке Бабаи находится гидрологический памятник местного значения, известный как «Холодная Сковородиновская криница». По легенде, странствующий философ сам выкопал источник, возле которого создавал свои «Басни Харьковские» и философские трактаты.

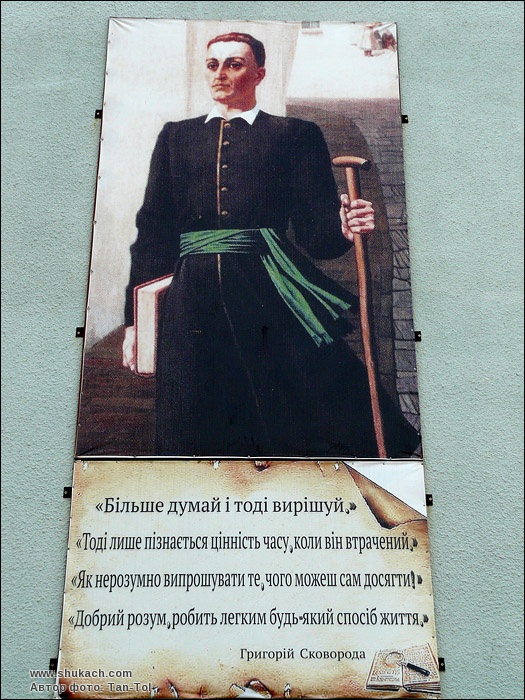

Григорий Саввич Сковорода — русский и украинский странствующий философ, поэт, баснописец и педагог, внёсший значительный вклад в восточнославянскую культуру.Снискал славу первого самобытного философа Российской империи. Григорий Сковорода считается завершителем эпохи казацкого барокко и родоначальником русской религиозной философии. Произведения Григория Саввича Сковороды оказали существенное влияние на ряд крупнейших русских мыслителей, в особенности, на Владимира Францевича Эрна.

Происхождение, ранние годы

Григорий Сковорода родился 22 ноября (3 декабря) 1722 года вторым ребёнком в семье малоземельного казака Савки (Саввы) Сковороды и его жены Палажки (в девичестве — Пелагеи Степановны Шенгереевой) в окрестностях Полтавы в сотенном селе Чернухи Лубенского полка, входившем в черту Киевской губернии. Среди уроженцев Лубенского полка в ревизских книгах XVIII века также упоминаются Клим, Фёдор и Емельян Сковорода, очевидно, состоявшие с Саввой Сковородой в родстве. Как полагают исследователи, Григорий Сковорода родился на входившем в село Чернухи хуторе Харсики. Там до недавнего времени ещё проживали люди с фамилиями Сковорода, Сковородько и Сковороденко; в восемнадцатом веке в Харсиках располагался земельный надел, который предоставлялся в Чернухах лицам духовного звания. Согласно Густаву Гессу да Кальве, отец философа — Савва Сковорода — был в Чернухах сельским священником, что подкрепляет версию о том, что отчий дом философа мог находиться именно в Харсиках.

Существует легенда, объясняющая страсть юного казака к учёности. По легенде, в отрочестве Григорий столкнулся с непониманием в семье; в шестнадцать лет Гриша покинул отчий дом, после того как отец рукоприкладством наказал его за то, что сын потерял в поле овцу. Более правдоподобной, однако, представляется версия, согласно которой сыновья — Григорий и Степан — отправились учиться по воле и наставлению отца, так как для малоземельного казачества настали не лучшие времена. Старший сын Саввы Сковороды — Степан — уехал в столицу ещё при жизни отца, а Григорий после его кончины. Важно отметить, что в Санкт-Петербурге и в Москве у семьи Саввы Сковороды уже проживали родственники. Известно, что Степан Сковорода много времени проводил в Санкт-Петербурге у родни. В 1738 году Степан отправился в город на Неве, «чтобы искать счастья в столице, где проживали его родственники Полтавцевы». Дядя по материнской линии и двоюродный братбудущего философа Григория Сковороды — Игнатий Кириллович Полтавцев — был крупным вельможей и землевладельцем. В царствование императрицы Елизаветы Петровны Полтавцев состоял в должности камер-фурьера и имел в Коломенском, в Керенском и в Шацком уездах шестьсот тридцать пожалованных душ. Дом Полтавцева и его семьи всегда был открыт для сыновей Саввы Сковороды. Дмитрий Чижевский, в частности, выдвинул предположение, что именно благодаря усилиям и влиянию Игнатия Полтавцева Григорий Сковорода получил возможность стать придворным певчим в Санкт-Петербурге, а Степан Сковорода — получить начальное образование в Польше.

Первый период обучения в Киевской академии

Традиционно считается, что c осени 1738 года по лето 1741 года Григорий Сковорода учился в Киево-Могилянской академии, однако в списках учащихся его имя не сохранилось. Первый период обучения Сковороды в Академии восстановил в 1902 году Н. И. Петров, основываясь на сведениях о Самуиле Миславском и копии латинской книги «Об исхождении Св. Духа» Адама Зерникава, переписанной 35 студентами для Тимофея Щербацкого, среди которых был Сковорода. По мнению Л. Е. Махновца, Н. И. Петровым был допущен ряд неточностей в реконструкции протяжённости «первого малороссийского периода» Сковороды, которые впоследствии воспроизводит и развивает Д. И. Багалей. Согласно архивным исследованиях Л. Е. Махновца, Сковорода должен был проходить обучение в академии с 1734 по 1741, с 1744 по 1745 и с 1751 по 1753 годы, то есть получается, что Сковорода поступил в Академию в возрасте 12 лет. Хотя большинство современных исследователей разделяют позицию Л. Е. Махновца, вопросов о первом периоде обучения в Академии больше, чем ответов, поэтому его периодизация по-прежнему остаётся дискуссионной.

Сковорода при дворе: Глухов, Москва, Петербург

Обучение, начатое в Академии, Сковорода так и не закончил. 7 сентября 1741 года Сковорода по настоянию Рафаила Заборовского прибыл в Глухов вместе с тремя товарищами (Стефаном Тарнавским, Иваном Тимофеевым и Калеником Даниловым), где прошёл конкурсный отбор и был отправлен уставщиком Гаврилой Матвеевым в придворную певческую капеллу в Санкт-Петербург. Как показал Николай Бородий, будущий философ ехал в северную столицу через Москву, так как именно там проходили торжества по поводу коронации Елизаветы Петровны, взошедшей на престол 25 ноября 1741 года. В Санкт-Петербург Сковорода прибыл только в декабре 1742 года. В качестве придворного певчего Сковорода поселился в Придворной капелле близ Зимнего дворца. Его годовое жалование составляло 25 рублей, что по тем временам было большой суммой, при этом родители Григория Сковороды освобождались от налогообложения. Будучи певчим, Сковорода сблизился с фаворитом императрицы, графом Алексеем Григорьевичем Разумовским, происходившим, как и Сковорода, из малоземельных казаков. С 1741 по 1744 год Григорий Сковорода проживает в Санкт-Петербурге и в Москве. В этот период он часто гостит в имениях Разумовских и Полтавцевых.

Возвращение в Киев, путешествие в Западную Европу

В 1744 году Сковорода поехал в составе свиты императрицы Елизаветы в Киев, где получил увольнение с должности певчего в звании придворного уставщика, с тем чтобы продолжить обучение в академии. Дмитрий Багалей обнаружил в Харьковском историческом архиве ревизскую книгу за 1745 год, в которой числится «двор Пелагеи Сковородихи, чей сын (обретался) в певчих». Из записи в ревизской книге вытекает, что Саввы Сковороды к 1745 году уже не было в живых. Остаётся только гадать, застал ли Савва Сковорода возвращение своего сына Григория из Петербурга. Будучи в академии, Сковорода слушал лекции архиепископа Георгия Конисского. В период обучения в академии большое влияние на Сковороду оказала фигура знаменитого киевского путешественника и паломника Василия Беляева Барского, вернувшегося под конец жизни в Киев. Желая постранствовать по миру, Сковорода (по версии Густава Гесса де Кальве) притворился сумасшедшим, вследствие чего был исключён из бурсы. Вскоре, согласно Ковалинскому, Сковорода отправился за границу в качестве церковника при генерал-майоре Фёдоре Степановиче Вишневском (сербском дворянине на русской службе, близком друге и сподвижнике Алексея Разумовского) в составе русской миссии в Токай. Целью миссии была закупка токайских вин для императорского двора. Считается, что за три года Сковорода побывал в Польше, Венгрии и Австрии. По данным Густава Гесса де Кальве, Сковорода также был в Пруссии и даже Италии. Достоверно известно только то, что Сковорода посетил окрестные земли близ Токая и побывал в Вене. Однако, основываясь на том, что Сковорода был в токайской миссии пять лет, а не два с половиной года, как полагали в начале двадцатого века А. В. Петров и Д. И. Багалей, Л. Е. Махновец вслед за П. Н. Поповым пришёл к выводу, что Сковорода и впрямь мог побывать в Италии и даже добраться до Рима. Основным аргументом в пользу правдивости сведений Густава Гесса де Кальве о поездке в Италию служит тот факт, что у Фёдора Степановича Вишневского были знакомые во многих посольствах Западной Европы, а значит Сковорода мог воспользоваться связями генерала. Кроме того, П. Н. Попов приводит реплику Лонгина из диалога Сковороды «Кольцо»: «Имеет обычай и Италия молотить волами». Из этой реплики П. Н. Попов и Л. Е. Махновец выводят косвенное свидетельство поездки Сковороды в Италию. Неопровержимых доказательств поездки Сковороды в Италию до сих пор представлено не было.

Сковорода в Переяславской семинарии и в селе Каврай

В начале 1750 года Сковорода возвращается в Киев. По приглашению Никодима Скребницкого он пишет для Переяславской семинарии «Руководство о поэзии»; когда же переяславский епископ потребовал, чтобы Сковорода преподавал предмет по старине, Сковорода не согласился и процитировал латинскую пословицу «Alia res sceptrum, alia plectrum» («Одно дело (архиерейский) жезл, другое — (пастушья) свирель»), что послужило поводом для увольнения философа в 1754 году. В том же 1754 году, после увольнения из Переяславской семинарии, Григорий Сковорода становится домашним учителем четырнадцатилетнего дворянского юноши Васи Томары и проживает в имении отца мальчика в селе Каврай на реке Кавраец близ городка Золотоноша. Мальчик был сыном переяславского полковника Степана Ивановича Томары, имевшего греческие корни, и его жены Анны Васильевны Кочубей, дочери знаменитого генерального судьи Войска Запорожского Василия Леонтьевича Кочубея, ценою собственной жизни обличившего гетмана Ивана Степановича Мазепу в государственной измене. По каким-то причинам отношения Сковороды с семьёй Томары не сложились. Несмотря на достойную оплату, пан Стефан Томара (как звал себя полковник) стремился подчёркивать своё превосходство над философом, а жена Томары — Анна Васильевна — не считала Сковороду достойным наставником для сына. Как-то раз Сковорода, недовольный учеником Васей (сыном Томары), назвал его «свиной головой», мать ребёнка подняла скандал. В результате этого инцидента Григорий Сковорода покинул дом Томары до окончания контракта.

Сковорода в Москве и в Троице-Сергиевой лавре

Получив от старого приятеля из Москвы Алексея Сохи письмо с выражением поддержки, Григорий Сковорода в том же 1754 году решил отправиться в первопрестольный град вместе с проповедником Владимиром Калиграфом. Известно, что Владимир Калиграф, получивший в Москве назначение префекта, вёз с собой труды Эразма Роттердамского и Лейбница. Вполне возможно, что Сковорода ознакомился с этими сочинениями во время дороги.

В Москве Сковорода прожил ещё около года. Он нашёл приют в Троице-Сергиевой лавре, где сблизился с «многоучёным» настоятелем Кириллом Лящевецким. Как и Сковорода, Лящевецкий происходил из казаков и проходил в молодости обучение в Киево-Могилянской академии. Примечательно, что в Троице-Сергиевой лавре казначеем в это время был епископ Нижегородский и Алатырский Феофан Чарнуцкий, происходивший как и Сковорода из деревни Чернухи, или Чарнухи. Вероятно, это обстоятельство благоприятствовало пребыванию Сковороды в Троице-Сергиевой лавре, в которой он не только имел приют, но и пользовался библиотекой. В частности, греческие памятники из Троице-Сергиевой лавры заложили основу для написания Сковородой произведения «Сад божественных песней». Настоятель Кирилл Лящевецкий, отмечавший образованность философа, предлагал Сковороде остаться в Троице-Сергиевой лавре и занять в ней должность библиотекаря, но философ, желавший продолжить странствие, отказался от этого предложения. В дальнейшем Сковорода поддерживал с Кириллом Лящевецким дружескую переписку.

Возвращение в село Каврай

В 1755 году Сковорода получил известие о том, что пан Стефан Томара просит у философа прощения и приглашает его вернуться в Каврай, с тем чтобы продолжить обучение его сына Василия. Зная характер Томары, Сковорода ехать в Каврай не хотел. Однако Томара обратился к общим знакомым, чтобы убедить философа вернутся. Как отмечает в своём исследовании граф П. Бобринской: «Приятель, у которого он остановился, решается обманным путём везти его к Тамаре в его село Каврай». По версии Л. Е. Махновца, чтоб вести Сковороду в Каврай, приятель должно быть напоил философа, который не был чужд выпить вино в компании, и ночью перевёз его в село из Переяславля. В результате, оказавшись в селе, Сковорода принял повторное приглашение и ради мальчика остался в селе у Томары, где прожил до 1758 года. Толком никому не известный мальчик Вася, обучавшийся Сковородой, вошёл впоследствии в историю как сенатор и действительный тайный советник Василий Степанович Томара, проявивший себя как видный русский дипломат в Турции и на Кавказе. Василий Томара также сформировался как самобытный мыслитель. Философские воззрения Василия Томары, отчётливо перекликающиеся с духовными размышлениями Сковороды, нашли отражение в воспоминаниях Жозефа де Местра о дипломате.

Сковорода в Харьковском коллегиуме

В 1759 году Сковорода получил приглашение от архиерея Иоасафа (Горленко) и прибыл в Слободскую губернию для ведения преподавательской деятельности в Харьковском коллегиуме. После окончания учебного года (1759—1760) Сковорода не захотел принять монашеский постриг, оставил коллегиум и около двух лет жил в селе Старица близ Белгорода.

Где-то весной 1762 года Григорию Сковороде представилась возможность познакомиться со студентом-богословом Михаилом Ивановичем Ковалинским, который с тех пор становится его ближайшим учеником и другом. Ради этого юноши философ снова возвращается в Коллегиум: с сентября 1762 по июнь 1764 года он читает курс греческого языка. В этот период вокруг Сковороды формируется целый круг учеников. Л. Е. Махновец смог на основе списков Харьковского коллегиума и переписки философа установить некоторых из тех учившихся в коллегиуме, с кем Сковорода поддерживал тёплые отношения. К их числу относятся Михаил и Григорий Ковалинские, дети священника Ивана Ковалинского из Николаевской церкви Александровской крепости под Харьковом; Василий Белозерский, сын священника Максима Белозерского из Дмитровской церкви в Белой слободе (он поступил в коллегиум в один год с Михаилом Ковалинским, т.е. в 1754 год); Яков Правицкий, сын священника Петра Правицкого из Николаевской церкви в селе Жироха под Харьковом; Яков Енкевич, харьковец, сын священника Бориса Енкевича из Троицкой церкви под Харьковом, он состоял в близком родстве с Ковалинскими; наконец, Николай Заводовский, друг Михаила Ковалинского, поступивший в коллегиум также в 1754 году. Из списка вытекает, что круг учеников Сковороды по преимуществу формировался из детей священнослужителей, которые ко всему прочему были друзьями, либо состояли в родстве с Михаилом Ковалинским. К этому списку также следует добавить Ивана Панкова, сына Афанасия Панкова, смотрителя из Острогожска. Тем временем, по смерти архиерея Иоасафа новым архиереем становится Порфирий (Крайский). И сам Сковорода, и новый префект коллегиума протоиерей Михаил (Шванский), и новый ректор Иов (Базилевич) не пользовались благосклонностью Порфирия. В результате, после окончания 1763—1764 учебного года Сковорода снова вынужден был покинуть учебное заведение.

В это время Сковорода сближается с харьковским губернатором Евдокимом Алексеевичем Щербининым. В 1768 году Сковорода (по инициативе Щербинина) вновь возвращается в Коллегиум: Евдоким Щербинин своим приказом назначил его на должность преподавателя катехизиса. Однако новый белгородский и обоянский епископ митрополит Самуил был недоволен тем, что катехизис читает светский человек, и критически оценив курс философа, весной 1769 года уволил его. Сковорода отстраняется от преподавания (уже в третий раз), после чего к преподавательской деятельности не возвращается.

Годы странствий

В последующие годы Григорий Сковорода по большей части вёл жизнь странствующего философа-богослова, скитаясь по Малороссии, Приазовью, по Слободской, Воронежской, Орловской и Курской губерниям; в последней он сблизился с архимандритом Знаменского монастыря Амвросием.

В 1774 году Григорий Сковорода оканчивает в имении Евдокима Щербинина в селе Бабаи «Басни харьковские» и посвящает их станционному смотрителю города Острогожска Афанасию Фёдоровичу Панкову. Афанасий Панков также появляется в Диалогах Сковороды как заядлый спорщик «Афанасий». Важно отметить, что сын Афанасия Панкова Иван был в числе студентов, слушавших лекции Сковороды в Харьковском коллегиуме. Благодаря переписке известно, что в том же 1774 году Сковорода жил у сотника Алексея Ивановича Авксентиева в Лисках. По всей видимости, Сковорода дружил не только с сотником, но и с другими членами семьи Авксентиевых. В одном из писем к священику Якову Правицкому из Бабаев Сковорода в 1786 году написал: «Целуйте такожде духовную матерь мою, игумению Марфу. Писать обленился к ней». Марфа Авксентиева была служительницей Вознесенского монастыря в пятнадцати верстах от Харькова.

В Воронежской губернии Сковорода проводил много времени, в особенности в 70-е годы. Там проживали его близкие друзья, помещики Тевяшовы, у которых Сковорода часто гостил. «В гостеприимном острогожском доме (Тевяшовых) странник отогревался душой и телом». Диалог «Кольцо» и следом за ним «Алфавит, или букварь мира» Сковорода в 1775 году посвятил «Милостивому государю Владимиру Степановичу, его благородию Тевяшову». В 1776 году Григорий Саввич заканчивает в Острогожске «Икону Алкивиадскую» и адресует её отцу Владимира — Степану Ивановичу Тевяшову. Ему же посвящён и переведенный Сковородою с латинского диалог Цицерона «О старости». В Острогожске также жил близкий друг философа, художник Яков Иванович Долганский: в Диалогах Сковороды он фигурирует под именем «Яков».

В числе друзей Сковороды также было много видных харьковских купцов, среди которых следует упомянуть Егора Егоровича Урюпина («правую руку» Василия Назаровича Каразина), Артёма Дорофеевича Карпова, Ивана Ивановича Ермолова, Степана Никитича Курдюмова и др. Также Сковорода находился в близких отношениях с харьковскими дворянами, в частности, с вахмистром Ильёй Ивановичем Мечниковым, владевшим окрестностями Купянска. У него Сковорода часто останавливался погостить. Воспоминания о Сковороде вахмистра, а также его сына Евграфа Ильича Мечникова (предка знаменитых учёных Ильи Ильича и Льва Ильича Мечниковых) легли в основу биографии Сковороды, составленной Густавом Гессом де Кальве, женившимся на дочери вахмистра Серафиме.

В 1781 году Сковорода едет в Таганрог к брату своего ученика Михаила — Григорию Ивановичу Ковалинскому, который, в бытность учащимся в Харьковском коллегиуме, слушал вместе с Михаилом курс Сковороды о катехизисе. Как отмечает де Кальве, поездка Сковороды в Таганрог продлилась в общей сложности около года. О пребывании Сковороды в городе свидетельствует сохранившаяся переписка с друзьями, которую философ вёл, проживая у Григория Ковалинского. Из биографии, составленной де Кальве, следует, что Григорий Ковалинский организовал по приезду Сковороды большой приём, на который были приглашены знатные вельможи. Однако Сковорода, проведав об этом, укрылся в телеге и не вошёл в дом до тех пор, пока гости не разошлись. Среди корреспондентов Григория Сковороды в этот период, в частности, фигурирует харьковский купец Степан Никитич Курдюмов. Переписка философа с Курдюмовым сохранилась в архиве семьи купца.

В 1790 году Сковорода заканчивает перевод с греческого «Книжечки о спокойствии души» Плутарха и посвящает её старому умирающему другу, секунд-майору Якову Михайловичу Донцу-Захаржевскому, происходившему из старшины Донского Войска.

Как показал И. И. Срезневский, Сковорода в эти годы стал окончательно расходиться в своих суждениях с догматами церкви. Белгородский протоиерей Иван Трофимович Савченков, находившийся в дружеской переписке с философом, с сожалением высказывался о том, что Сковорода в старости не признавал ни постов, ни обрядов, называя их «хвостами», которые надобно отсечь.

В 1791 году Сковорода уезжает в село Ивановка. Там он посвящает своему ученику Михаилу Ковалинскому свой последний философский диалог «Потоп Змиин», который он, по-видимому, написал ещё в конце восьмидесятых годов.

Весь 1792 год Сковорода проводит под Купянском в селе Гусинка.

В августе 1794 года философ останавливается у Михаила Ковалинского в селе Хотетове Орловской губернии. Сковорода передаёт все свои рукописи ученику и, попрощавшись, едет в Киев, чтобы там, как Василий Барский, встретить свой конец.

Сковорода умер 29 октября (9 ноября) 1794 года в доме дворянина Андрея Ивановича Ковалевского в селе Ивановка Харьковской губернии на пути в Киев.

Есть упоминания о том, что когда Сковорода почувствовал приближение смерти, он помылся, оделся в чистую одежду, лёг и умер. На своей могиле философ завещал написать: «Мир ловил меня, но не поймал».

- Blog

- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

- 4969 odsłon

Posted 3 wrzesień, 2014 - 13:32 by Tan-Tol

Posted 3 wrzesień, 2014 - 13:32 by Tan-Tol

Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua