Памятный знак на месте памятника генералу Ф.Ф.Радецкому в г.Одесса

Ocena: 0 / 0 uczestników / 0 zalecenia / (+0) (-0) jakość

- Ukraina›Odeski obwód›ОДЕСА (Хаджибей, Ени-Дунья)

Ссылка на источник текста 1, ссылка на источник текста 2, ссылка на источник текста 3.

Солдат и патриот, генерал Радецкий занимает видное место среди военачальников, сталью и порохом создававших величие Российской империи.

Фёдор Фёдорович Радецкий, генерал от инфантерии, родился в 1820 году в Санкт-Петербурге в семье отставного полковника из полтавских дворян. Военную карьеру он начинал с низов: после окончания Инженерного училища, в 1841 году он поступил на действительную военную службу в звании прапорщика. А первое боевое крещение получил в ходе Кавказской войны.

Он сразу показал себя одарённым офицером. Фёдор Радецкий участвует в перестрелках, водит солдат в штыковые атаки, штурмует неприступные горные аулы. В 1847 году он отправляется в Санкт-Петербург, где поступает на учёбу в Императорскую военную академию — высшее военное учебное заведение страны. А в 1850 году, уже капитаном, Радецкий возвращается на Кавказ.

Его карьера складывается удачно: в 1857 году его производят в полковники, а в 1861 году он получает звание генерал-майора. Его доблесть была отмечена самим императором: Высочайшие приказы трижды сообщают ему о монаршем благоволении. Грудь боевого генерала украшают ордена: святой Анны, святого Владимира, святого Георгия, святого Станислава. Он получает золотую шашку с надписью «За Храбрость!» как признание его личной доблести на полях сражений.

Но подлинная слава пришла к нему в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов – войне за независимость Болгарии… В XIX веке Россия вела долгую борьбу за свободу покорённых Турцией народов Балканского полуострова. В 1815 году одного дипломатического вмешательства России хватило для появления на карте Европы Сербского княжества. В 1829 году победа России над Турцией дала жизнь Греческому королевству. Теперь пришла очередь Болгарии, мужественный народ которой боролся за свою свободу уже много лет.

В 1876 году в Болгарии разразилось Апрельское восстание против турецкого ига. Восстание было подавлено с необыкновенной жестокостью: жертвами массовых убийств стали более 30 тысяч человек.

12 апреля 1877 года Российская

империя объявила Турции войну. Общий

план кампании был таков: перейти через

Дунай, оседлать Балканский хребет и

развивать наступление на Константинополь.

Уже в чине генерал-лейтенанта Радецкий

командовал в составе этой армии восьмым

пехотным корпусом. Он руководил переправой

через Дунай в районе Зимницы, после чего

его войска сходу атаковали и взяли город

Систов. За умелое руководство этой

операцией Радецкий был награждён орденом

св. Георгия третьей степени.

Поначалу

кампания развивалась удачно. Был взят

перевал Шипка, русская армия оседлала

Балканы и открыла себе дорогу на

Константинополь, был захвачен Никополь.

Но сил для развития наступления у русских было недостаточно. Против войск Фёдора Радецкого возник мощный корпус Осман-паши. Западнее войскам генерала Шильдера, а позже генерала Криденера никак не удавалось завладеть Плевной, где закрепился корпус Сулейман-паши. После нескольких неудачных штурмов началась знаменитая осада Плевны, надолго сковавшая действия русских войск. Армия была вынуждена перейти к обороне.

Радецкий получил приказ удерживать контроль над 130-километровым участком Балканского хребта, частью которого был перевал Шипка. Генштаб предполагал, что Осман-паша двинется для атаки во фланг русских войск. Однако тот поступил иначе, 9 августа обрушившись на перевал Шипка в самом центре фронта. Против 7 тысяч русских, закрепившихся на перевале, турки бросили 40-тысячную армию – столько же, сколько имел Радецкий по всей длине 130-километровой линии обороны. Положение было очень опасным: если бы туркам удалось прорваться и развить наступление, то русская армия могла бы оказаться отрезанной от Дуная.

К 11 августа положение обороняющихся стало критическим. Русские несли громадные потери, но что ещё более важно, у них почти закончились боеприпасы. Во главе 4-й стрелковой бригады Радецкий лично спешит на помощь, но продвижение затрудняет 35-градусная жара – измученные зноем солдаты еле передвигают ноги. Радецкий принимает остроумное решение — посадить стрелков на казачьих лошадей по 2-3 человека. Это значительно ускорило темп продвижения и позволило Радецкому успеть на помощь защитникам Шипки.

Фёдор Радецкий берёт на себя командование обороной и 12 августа лично водит войска в штыковые атаки. Почти всё время он проводит на передовой, вдохновляя измученных солдат. Жестокие атаки продолжались до 14 августа, после чего их интенсивность заметно снизилась. Но держать оборону на Шипке армии Радецкого предстояло ещё долгие месяцы.

Только 28 ноября капитулировал блокированный в Плевне Осман-паша, и русская армия смогла продолжить наступление. Группировка Радецкого получает подкрепление и приказ атаковать позиции турок. Радецкий разрабатывает очень смелый план атаки: оставив на перевале значительный заслон, выделить два отряда атаки позиций противника с флангов. При этом правой колонне предстояло пройти порядка 20, а левой около 45 вёрст, и, выйдя на позиции к 27 декабря, одновременно начать атаку. Левая колонна вышла к цели вовремя и вступила в бой с турками, а правая, застряв в непроходимых снегах, задержалась. В 12 часов дня 28 декабря Радецкий, наблюдавший за боем с вершины горы святого Николая, отложил бинокль. Со словами «Пора кончать» он сам возглавил фронтальную атаку на турецкие позиции. Это рискованный шаг стал неожиданностью для турок: потеряв 5 тысяч человек, войска Радецкого захватили 32 тысячи пленных, 103 орудия и 6 знамён. Турецкая армия на данном участке фронта перестала существовать.

Фактически это был конец кампании. Радецкий глубоко врезался между турецкими армиями Сулейман-паши и Мехмета-Али, развивая наступление на Адрианополь. 8 января Адриантополь был взят, а 19 января Россия и Турция подписали предварительные условия мира.

Болгарский народ получил свободу. День подписания Сан-Стефанского мира до сих пор отмечается в Болгарии как национальный праздник. Фёдор Фёдорович Радецкий стал национальным героем Болгарии. Ему было присвоено звание генерала от инфантерии, он получил орден святого Георгия 2-й степени, стал почётным гражданином Полтавы и Петербурга. В 1882 году он был назначен командующим Харьковским военным округом, в 1889 стал членом Государственного Совета – высшего законосовещательного органа Российской империи.

В личности Фёдора Радецкого, кажется, воплотились все лучшие качества русского офицера. Он был талантливым полководцем, обладающим удивительным чувством необходимого, и живым, не скованным догмами мышлением. При этом он умел не стеснять инициативы подчинённых, зато своим спокойным бесстрашием успокоительно действовал на окружающих в самые трудные моменты. Характерной чертой Радецкого была личная храбрость, балансирующая на грани бравады. Во время шипкинской обороны адъютант порекомендовал ему побыстрее преодолеть простреливаемый участок. В ответ на это Радецкий нарочно остановил коня и несколько минут прислушивался к свисту пуль. «Подлецы, скверно стреляют», — усмехнулся генерал и продолжил свой путь…

Фёдор Фёдорович Радецкий умер в Одессе 14 января 1890, пребывая в зените славы.

18 августа 1889 года - знаменательный день в своей жизни - пятидесятилетие офицерской службы, командующий войсками Киевского военного округа генерал адъютант генерал от инфантерии Федор Федорович Радецкий встретил лежа в постели. В начале августа во время торжеств в Киево-Печерской Лавре его лошадь, поскользнувшись на плитах, неожиданно упала, и генерал серьезно повредил правую ногу. В таком положении он принимал многочисленные поздравления.

На исходе дня пришла еще одна «радостная» весть - Федор Федорович получил Высочайший приказ об освобождении от должности командующего войсками округа и назначении членом Государственного Совета. Ф.Ф.Радецкий воспринял новое назначение как почетную отставку. Измученный нравственно и физически, 30 августа он отправился в Крым поправить здоровье и пробыл там почти три месяца. Все это время его не покидали заботы о будущем. Местом нового жительства по согласованию с семьей и друзьями была избрана Одесса. Начинать новую жизнь предстояло практически с нуля. Нужно было позаботиться о найме квартиры, приобретении обстановки, обзаведении всем необходимым. Осложняло дело то, что достаточных средств для этого, Федор Федорович не имел. Его большая семья (четыре сына и четыре дочери от первого брака), природная доброта и отзывчивость не дали возможности скопить что-либо существенное.

В конце ноября 1889 года Федор Федорович отправился в Одессу, где решал вопросы, связанные с организацией предстоящей жизни. После чего по делам выехал в Петербург. Там он представился уже в новом качестве императору Александру III, который одобрил решение поселиться в Одессе, пожелал хорошей жизни и распорядился выдать 25 тысяч рублей пособия. Однако, получить их, Федору Федоровичу было не суждено.

Свалившиеся на него переживания буквально сломили могучую натуру боевого генерала, подорвали невосприимчивость организма к болезням, неблагоприятно повлияли на больное сердце. Во время пребывания генерала в столице, там свирепствовал грипп. Его ослабленный организм не устоял перед болезнью, давшей серьезные осложнения на грудную полость.

Мучимый сильнейшими приступами удушья, Федор Федорович покинул столицу и выехал ко второй жене Серафиме Петровне в Варшаву. Лечили его там лучшие врачи, определившие тяжелую форму склероза венечных сосудов и сердечной аорты. В течение двух с лишним недель продолжалась борьба жизни со смертью. Наконец в ходе болезни произошел перелом. Здоровье Радецкого постепенно стало восстанавливаться, и он принял свой обычный, бодрый и деятельный вид. Обрадованный улучшением самочувствия, Федор Федорович пятничным утром 12 января 1890 года, в сопровождении доктора Гольца, жены, 20-летней дочери Наталии – уже достаточно известной сестры милосердия и свояченицы, прибыл в Одессу. Поселилась семья генерала в начале улицы Преображенской, в доме №2, где в 1983 году была установлена скромная мемориальная доска, напоминающая о тех днях: «В этом доме жил герой Шипки генерал Федор Федорович Радецкий (1820-1890)».

Чувствовал себя Федор Федорович хорошо и на следующий день в субботу собирался даже с визитом к командующему войсками округа генералу Х.Х.Роопу. Но внезапно возобновившиеся приступы удушья были настолько стремительны, что в течение нескольких минут сломили всякое сопротивление организма. Незамедлительно прибывший К.Ф.Лагорио застал своего лучшего друга в предсмертной агонии. 14 января в 23.55 генерала Федора Федоровича Радецкого не стало.

18 января 1890 года он был похоронен на Старом городском кладбище.

Вдова генерала Серафима Петровна Радецкая после похорон мужа осталась на постоянное жительство в Одессе и занялась хлопотами по сооружению памятника на могиле супруга. В начале мая следующего, 1891 года, в Одессу была доставлена из Москвы бронзовая статуя Ф.Ф.Радецкого, отлитая по модели, изготовленной известным архитектором Владимиром Осиповичем Шервудом, автором памятника в Москве гренадерам - героям Плевны (1887 год).

Статуя была отлита «Товариществом фабрики металлических изделий А.М.Постникова» в Москве. Для публичного обозрения она выставлялась в Постниковском пассаже на Тверской. Для установки памятника в Одессу заблаговременно прибыли Шервуд и Постников. Стоимость монумента с оградой составила свыше 50 тысяч рублей.

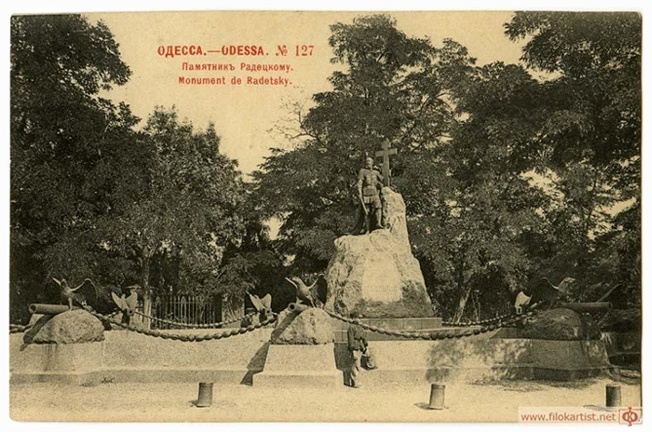

Подножие монумента составляли три громадные восьмиугольные ступени светло-розового гранита, на которых возвышалась почти пятиметровой высоты красная гранитная скала, напоминающая о скалах горы св. Николая на Шипке. На вершине сооружения были укреплены восьмиконечный бронзовый крест и во весь рост без головного убора фигура генерала в облачении древнерусского витязя. Левой рукой герой опирался на крест, в правой его руке находился обнаженный меч, готовый к защите православия и славянства. Под памятником был устроен мраморный склеп, в который и поместили тело Ф.Ф.Радецкого.

Дореволюционная открытка. Памятник генералу Радецкому (источник фото)

Открытие памятника состоялось 6 мая 1890 года.

Ограда памятника появилась позднее. Она состояла из гранитных ворот и цоколя с двенадцатью гранитными тумбами. На тумбах стояли пушки из числа отбитых Радецким при взятии Шипки, а над пушками - орлы с расправленными крыльями. Тумбы соединялись между собой бронзовыми цепями в виде красивых позолоченных гирлянд.

Долгие годы в путеводителях и справочниках Одессы памятник генералу Федору Федоровичу Радецкому значился как достопримечательность города наряду с памятниками дюку Де-Ришелье, А.С. Пушкину и М.С.Воронцову. Перед 1-ой мировой войной военно-историческое общество, возглавляемое командующим войсками Одесского военного округа генералом В.Н.Никитиным, ходатайствовало о перезахоронении праха Ф.Ф.Радецкого в военном соборе и перенесении памятника в его ограду. Но сделать этого не удалось. И сегодня можно только сожалеть о том, что Одесса лишилась его.

В тридцатые годы прошлого века советская власть безжалостно расправлялась с «идеологически вредными» историческими памятниками. В Одессе были разрушены храмы и монументы, изуродована Александровская колонна, а парк, где она была установлена, переименовали в парк Шевченко. Исчезло Первое христианское кладбище, в земле которого упокоились навеки многие видные жители нашего города. Был – среди прочих — стёрт с лица Одессы и мемориал генералу Фёдору Фёдоровичу Радецкому, со дня смерти которого 14 января 2011 года исполнился 121 год…

Спустя 120 лет историческая правда восстанавливается. 15 июня 2011 года в 10:00 на территории Первого христианского кладбища в Одессе, ныне Преображенского парка, состоялось торжественное открытие памятного знака генералу от инфантерии Фёдору Радецкому.

Хотя могилу героя Шипки сравняли с землей достаточно давно, современными историками и краеведами-энтузиастами на территории парка было определено место погребения генерала Радецкого. Хочется верить, что место для установки памятника было определено достаточно точно, хотя с этим согласны далеко не все и есть причины для сомнений. К сожалению, не удалось восстановить скульптуру российского генерала на камне, который одной рукой обнимает крест, а в другой держит меч. Однако, нынешний памятный знак не менее внушительный и почётный.

- Blog

- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać

- 1644 odsłony

Posted 26 czerwiec, 2014 - 18:38 by Vikont

Posted 26 czerwiec, 2014 - 18:38 by Vikont Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua