Мемориальная доска А.Г. Гурвичу и Г.М. Франку, г. Симферополь

Mark: 0 / 0 participants / 0 recommendations / (+0) (-0) qualities

- Ukraine›Crimea›Сімферополь

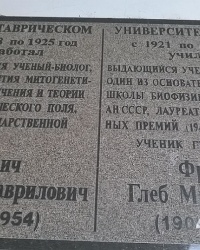

Мемориальная доска выдающимся учённому-биологу Александру Гавриловичу Гурвичу и учённому-биофизику Глебу Михайловичу Франку установлена на здании факультета биологии и химии Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского по проспекту Вернадского, 4 корпуса "Б" в Киевском районе города Симферополь Автономной Республики Крым. Надпись на доске: "В Таврическом университете с 1918 по 1925 год работал выдающийся учённый-биолог, автор открытия митогенетического излучения и теории морфогенетического поля, лауреат государственной премии (1941) Гурвич Александр Гаврилович (1874-1954); с 1921 по 1925 год учился выдающийся учённый-биофизик, один из основателей советской школы биофизики, академик АН СССР, лауреат государственных премий (1947, 1951, 1978), ученик Гурвич А. Г. Франк Глеб Михайлович (1904-1976)". Источник

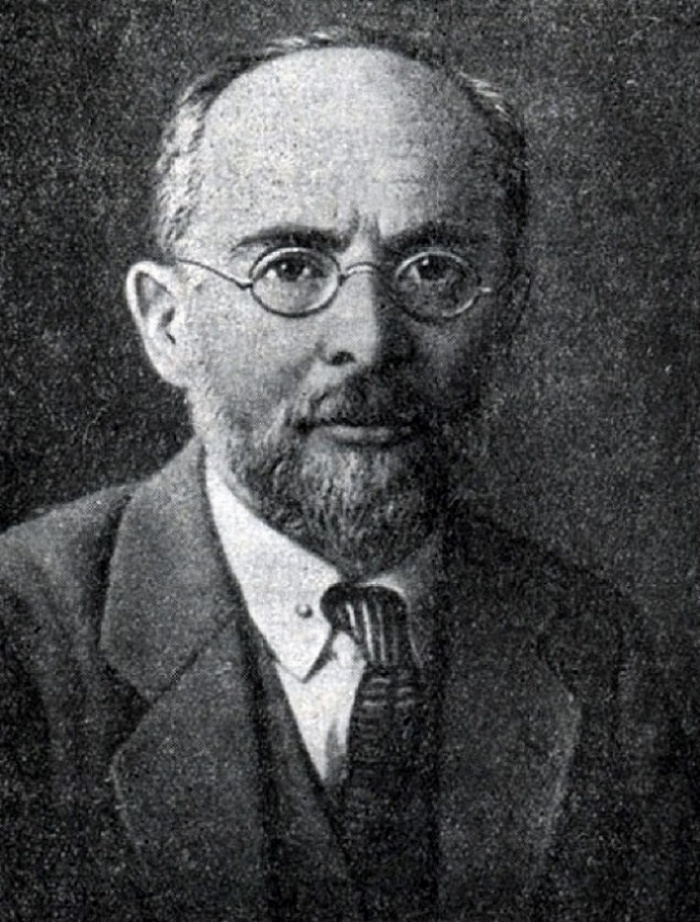

Алекса́ндр Гаври́лович Гу́рвич (26 сентября 1874, Полтава — 27 июля 1954, Москва) — русский и советский биолог, открывший сверхслабые излучения живых систем (mitogenetic rays) и создавший концепцию морфогенетического поля (morphogenetic field). Лауреат Сталинской премии второй степени в области медицинских наук (1941), награждён орденом Трудового Красного Знамени. Родился в Полтаве, в еврейской семье. Его отец Гавриил Климентьевич Гурвич (?—1908) был нотариусом. Мать Сара Эммануиловна (Менделевна) Мандельштам (1838—1875) приходилась родной сестрой филологу Иосифу Емельяновичу Мандельштаму и офтальмологу Максу Емельяновичу Мандельштаму (1839—1912), заведующему кафедрой глазных болезней Императорского университета святого Владимира в Киеве; племянницей литераторам В. О. Мандельштаму и Л. И. Мандельштаму. Окончил Мюнхенский университет (1897) и до 1906 года работал в Страсбурге и Берне (по другим данным, во время русско-японской войны служил лекарем в тыловом полку, дислоцированном в Чернигове; в конце весны 1906 года демобилизовался из армии). Доктор медицины (1908). Был профессором Таврического университета с 1918 по 1924 год и именно там создал свои основные работы. Среди его учеников академик Глеб Франк, развивший учение Гурвича о биофотонике (biophotonics). Профессор кафедры гистологии и эмбриологии медицинского факультета (1924–1930). Директор Института экспериментальной медицины АМН СССР (1943–1948). Почётный член МОИП (1946). А. Г. Гурвич — автор трудов по цитологии, эмбриологии, биофизике, теоретической биологии. В 1912—1922 годах впервые ввёл в эмбриологию понятие морфогенетического (биологического) поля, позднее разрабатывал его теорию с целью объяснить характер и направленность развития организмов. В 1923 году открыл митогенетические лучи — сверхслабое ультрафиолетовое излучение живых тканей, стимулирующее деление клеток (митоз) посредством цепных химических реакций. Применил их для анализа физико-химического состоянии клеток в норме и патологии. Разрабатывал теорию биологического поля с целью объяснить направленность и упорядоченность в развитии и функционировании организмов. Ввёл понятие о неравновесных молекулярных структурах живой протоплазмы как основе её физиологической реактивности. Понятие биологического поля, введённое Гурвичем, вошло в мировую биологию уже в 1920-х годах. В современном понимании это принцип описания биологической системы, поведение частей которой определяется их положением в ней. С 1960-70-х годов выражение «биополе» вошло в культурный обиход с широким значением фактора воздействия организмов друг на друга. Источник

Глеб Михайлович Франк (1904 — 1976) — советский биофизик. Сын М. Л. Франка, брат И. М. Франка, племянник С. Л. Франка и Л. В. Зака. Родился 11 (24 мая) 1904 года в Нижнем Новгороде. Окончил Крымский университет (1925). В 1929—1933 годах работал в ЛФТИ. В 1933—1946 заведующий биофизическим отделом ВИЭМ. В 1946—1948 годах возглавлял Радиационную лабораторию, на основе которой в 1948 был организован институт биофизики АМН СССР (в 1948—1951 — директор). В 1943—1952 заведующий Лабораторией биофизики изотопов и излучении АН СССР, на базе которой в 1952 году в Москве был создан Институт биологической физики АН СССР (с 1957 — директор). Член ВКП(б) с 1947 года. Академик АН СССР (1966; член-корреспондент с 1960 года), член-корреспондент АМН СССР (1945)

Умер 10 октября 1976 года в Москве. Похоронен в Пущино (Московская область) недалеко от входа в здание Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии наук. Основные труды по биологическому действию УФ-излучения, биофизике мышечного сокращения, нервного возбуждения. Участвовал в создании первого советского электронного микроскопа. По инициативе Франка был создан Координационный центр комплексных исследований в области биологической физики. Вице-президент Международной организации по изучению живой клетки при ЮНЕСКО (с 1964). Член Совета Международной организации биофизиков (с 1961 года). Действительный член Международной астронавтической академии (с 1966). Почётный член АН ВНР (1973) и АН ГДР (1975). Награждён: двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени (10.06.1945; 29.10.1949), медалями, Сталинской премией второй степени (29.10.1949) — за разработку системы мероприятий защиты от радиоактивных излучений, Сталинской премией третьей степени (1951) — за разработку нового метода дефектоскопии металлов,

Государственной премией СССР (1978, посмертно) — за разработку принципов построения автоматизированных сканирующих систем оптической микроскопии, создание и внедрение на их основе комплекса приборов для анализа микрообъектов в научных исследованиях и промышленности. Источник

- Eduard's blog

- Login or register to post comments

- 742 reads

Posted 27 March, 2019 - 18:00 by Eduard

Posted 27 March, 2019 - 18:00 by Eduard Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua