Аннотационная доска №1 на здании областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина в г.Воронеж (Ленинский район)

Оценка: 0 / 0 участников / 0 рекомендации / (+0) (-0) качество

- Российская Федерация›Воронежская область›ВОРОНЕЖ

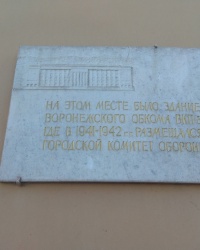

Аннотационная доска №1, посвящённая месту где размещался Городской комитет обороны установлена на здании областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина по адрессу площадь Ленина, 2 в Ленинском районе города Воронеж Воронежской области. Надпись на доске: "На этом месте было здание Воронежского обкома ВКП(б), где размещался Городской комитет обороны". Источник Источник

Городской комитет обороны Воронежа — чрезвычайный орган власти Советского Союза в городе Воронеж в годы Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года германские войска без объявления войны вероломно напали на Советский Союз. В городе Воронеже в 14 часов на площади Никитина прозвучала речь Молотова. Именно с этого момента жизнь миллионов людей была изменена. Страна была переведена на военное положение, которое делало неизбежным как функциональные, так и структурные изменения в системе государственного управления, менялся характер приоритетных задач. В это время были приняты важнейшие решения: о военном положении, проведении мобилизации, создании Ставки Главного Командования, переводе работы промышленности на военный лад. Одним из основных решений, принятых Правительством СССР, стало постановление Государственного Комитета обороны СССР от 22 октября 1941 года и бюро Воронежского обкома ВКП(б) от 24 октября 1941 года об организации Воронежского городского комитета обороны (ГКО) в связи с приближением фронта к территории области. В состав ГКО входили: председатель - первый секретарь обкома ВКП(б) Никитин Владимир Дмитриевич, заместитель председателя Яковлев С. И., председатель облисполкома Васильев И. В., начальник гарнизона города Воронежа Глатоленков И. Е., начальник областного Управления НКВД Голубев Н. А. Воронежской горком обороны был создан 26 октября 1941 года в целях сосредоточения всей гражданской и военной власти в городе, установления строжайшего порядка как в городе, так и в прилегающих к нему районах. В распоряжение Воронежского городского комитета обороны были переданы войска НКВД, милиции и рабочие отряды народного ополчения. ГКО занимался вопросами обороны Воронежа, формированием воинских частей, истребительного батальона, отряда народного ополчения, при котором был организован отряд боевого назначения, организацией выпуска оборонных заказов, строительством и обеспечением сохранности оборонительных сооружений, состоянии местной противовоздушной обороны, сторожевой охраной промышленных объектов города. На первом же своем заседании городской комитет обороны принял решение о начале эвакуации важнейших предприятий и организаций, а также оборонных заводов. Но эвакуация шла очень медленно из-за незначительной подачи вагонов под погрузку, вследствие чего срывались ее сроки. Также ГКО признал, что работы по обороне города проводились медленно, из-за чего оборона Воронежа находилась в неудовлетворительном состоянии. Не было закончено строительство первого противотанкового рва. Находившиеся в 1-м эшелоне обороны части отдельного Воронежского стрелкового полка несли службу обороны недостаточно четко и бдительно. Темпы постройки оборонительных сооружений в городе были недостаточны. Дивизия народного ополчения слабо укомплектована и вооружена, недостаточно подготовлена'. В связи этим ГКО поставил задачи: усиления контроля за строительством оборонительных сооружений, формирования рабочих отрядов народного ополчения, производства средств вооружений, эвакуации предприятий, всех государственных резервов, населения, скота. Население Воронежа прилагало максимум усилий для ускорение темпов строительства оборонительных сооружений на окраинах города и возведения баррикад на улицах. Подразделения в кратчайшие сроки должны были занять боевые позиции и быть в полной готовности. ГКО организовывал контроль за работой ПВО, охрану города, борьбу с дезертирством, мародерством и контрреволюционными элементами. Осуществлялся контроль за работой военной и гражданской прокуратуры, военных трибуналов и судов. ГКО занимался проблемами противопожарной охраны, охраны общественного порядка, соблюдения пропускного режима, производил контроль за прибывающими в город людьми и занимался проверкой документов, а также подготовкой объектов к необходимому разрушению на случай угрозы их захвата противником. Заседания ГКО проходили в любое время суток, в зависимости от возникших обстоятельств. Приглашались секретари обкомов и горкомов партии, работники исполкомов, руководители предприятий и военных организаций для того, чтобы получить сведения по существу решаемого вопроса и ознакомиться с заданием, которое возлагалось на кого-либо из них. Так, на заседание Воронежского ГКО 18 мая 1943 года были вызваны 22 человека - партийные, советские работники, сотрудники милиции, штабов и служб МПВО. На заседании обсуждались вопросы противовоздушной обороны. Начиная с 1942 года немецкие войска начали наступления на Воронеж, была захвачена правобережная часть города. В донесении от 27 июля 1942 года бойца сводного батальона народного ополчения Вильяновой Н. А. говорилось о том, что войска противника располагались в районе Парка культуры и отдыха, стадиона "Динамо", улицы Ленина. На территории областной больницы находились штаб немецкого командования и комендатура. По указанию горкома ВКП(б) и комитета обороны г. Воронежа при народном ополчении был организован отряд боевого назначения. В списках состава отряда по состоянию на 11 августа 1942 года значилось 97 человек. Воронежский комитет обороны на протяжении долгого времени работал в условиях осадного положения, а затем часть его была вынуждена эвакуироваться в поселок Анна, оставив в левобережной части города оперативную группу во главе с заместителем председателя комитета Сохиным К. И. Эта группа осуществляла руководство народным ополчением, работу по возведению переправ, оборонительных укреплений, организацию пропускного режима и противопожарных мероприятий. Осенью 1942 года продолжалась эвакуация заводов, населения и ценного имущества институтов, которая проводилась с огромными трудностями. Только из района сельскохозяйственного института было эвакуировано 3560 человек. В боях были отбиты улицы Рылеева, Рабочего класса, Калинина. 125 жителей этих улиц были эвакуированы. В результате тесной связи с воинскими частями проблема с транспортом для эвакуации людей и ценностей институтов была частично устранена. Воинские части предоставили автомашины и грузовой транспорт, на котором было вывезено два с половиной вагона ценного имущества. По химико-технологическому институту эвакуировано три вагона имущества. 8 августа, в семь часов утра, произошел налет вражеской авиации, в результате чего химико-технологический институт был разрушен и сгорел. Состояние местной противовоздушной обороны города было неудовлетворительным, ряд задач не был выполнен. В целом работа МПВО во всех районах города значительно ослабла по причине недостаточной боевой подготовки. Не было должного контроля за состоянием и хранением боевого имущества, ослаблена работа партийных, советских и общественных организаций по мобилизации населения на улучшение состояния местной противовоздушной обороны города. Зато состояние боевой и политической готовности истребительного батальона улучшалось, однако численность бойцов уменьшилась, вследствие чего был усилен контроль за численным составом. После освобождения Воронежа 25 января 1943 года городской комитет обороны продолжил работу по защите и восстановлению города. На повестке стояли все те же вопросы: состояние МПВО, оборона города, состояние истребительных батальонов, военное обучение населения города. ГКО призвал всех граждан Воронежа повседневным трудом в кратчайший срок привести всю систему МПВО в полную оперативную готовность, обеспечивающую условия для более быстрого восстановления города и возрождения его хозяйственной деятельности. Был сформирован истребительный батальон по борьбе с вражескими шпионами и диверсантами, установлен жесткий контроль за разминированием и очисткой освобожденного города. Начались работы по восстановлению города, зданий, заводов, мостов и прочих сооружений. Мирные жители работали целыми днями, но работа шла медленно, так как город почти полностью был разрушен. Уже в феврале 1943 года начали действовать предприятия пищевой промышленности. С февраля, по решению Государственного комитета обороны, в Воронеже были организованы мастерские по ремонту военной техники, танков, на базе ряда заводов осуществлялся ремонт авиационных моторов и самолетов. В 1943 году - первой половине 1944 года возвратились из эвакуации воронежские заводы. Началось восстановление цехов. В апреле 1944 года наладил выпуск продукции Воронежский завод им. Дзержинского, в июне - завод им. Коминтерна, в ноябре - завод им. Тельмана, во второй половине 1944 года - завод "Электросигнал", в апреле 1945-го - завод СК-2 им. Кирова. В декабре 1943 года в связи с тем, что линия фронта отодвинулась от Воронежа, и непосредственная угроза захвата города миновала, Воронежский городской комитет обороны, выполнив возлагавшиеся на него функции, прекратил свою деятельность. Источник

Городской комитет обороны — чрезвычайный орган власти в крупнейших городах СССР в годы Великой Отечественной войны. 22 октября 1941 года принято постановление Государственного комитета обороны СССР о создании в ряде регионов городских комитетов обороны: «Местные комитеты обороны создаются в интересах сосредоточения всей гражданской и военной власти и установления строжайшего порядка в городах и прилегающих районах, представляющих ближайший тыловой район фронта». Их решения были обязательны к выполнению для всех организаций. Председателями комитетов стали первые секретари обкомов (горкомов) ВКП(б), в состав обязательно входили председатель областного (городского) Совета депутатов трудящихся и начальник местного управления НКВД. В соответствии с постановлением 23-24 октября городские комитеты обороны были сформированы. Не имея постоянного штата сотрудников, они использовали аппарат обкомов и горкомов партии, советских органов, управлений НКВД, а также городских штабов местной противовоздушной обороны. Горкомитеты следили за обстановкой в городах, социальными проблемами, чрезвычайными происшествиями, работой промышленности и другим. Нередко им приходилось заниматься и чисто военными вопросами, в том числе противовоздушной обороной. Источник

- Блог пользователя - Eduard

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- 268 просмотров

Опубликовано 4 ноября, 2019 - 17:30 автор Eduard

Опубликовано 4 ноября, 2019 - 17:30 автор Eduard Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua