Храм Святителя Николая в Старом Ваганькове в г.Москве

Оценка: 0 / 0 участников / 0 рекомендации / (+0) (-0) качество

- Российская Федерация›Московская область, Москва›Москва

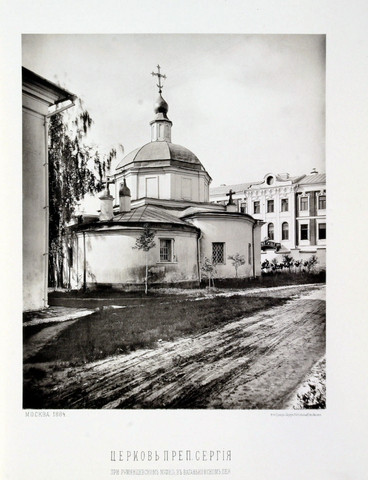

Храм святителя Николая в Старом Ваганькове некогда находился в селе Ваганьково, ещё в XVI веке вошедшем в состав Москвы.

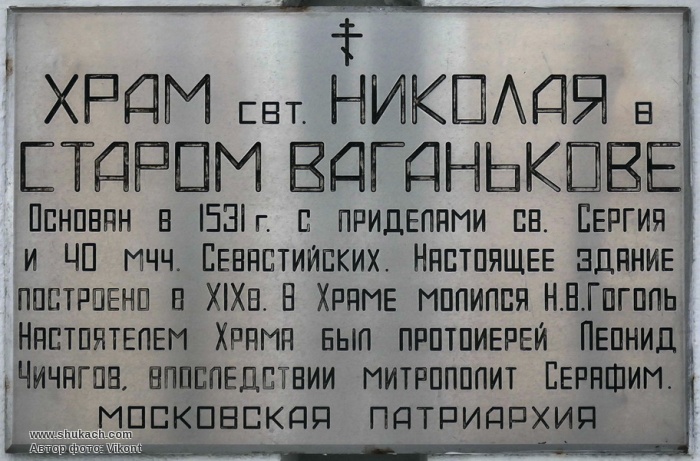

Дата основания храма на данный момент неизвестна, первые упоминания о строительстве каменного храма относятся к началу XVI века. Считается, что храм был построен в 1531 году, а до этого на его месте стояла деревянная церковь, являющаяся частью подворья Николо-Песношского монастыря. Однако И.Ф.Токмаков указывал: «Церковь Николая Чудотворца, что на Старом Ваганькове, построена первоначально была в 1497 г., в 1523 г. вновь перестроена, а в 1530 г. устроен придел во имя Преподобного Сергия».

В первой половине XVII века церковь была разобрана и на старом белокаменном подклете было возведено новое здание. Исследователи указывают, что если верить плану Меерберга 1660-х г.г. храм был трёхшатровым (на более раннем Петровом чертеже (рубеж XVI—XVII в.в.) храм был показан кубическим, одноглавым). В конце XVII века (в 1690-х г.г.) храм имел с юга придел преподобного Сергия, а к северу от храма была поставлена маленькая каменная (очевидно, зимняя) церковь во имя Сорока Севастийских мучеников.

В период 1745—1759 годов обветшавший храм вновь перестраивался: в 1755 году был освящён придел преподобного Сергия, а в 1759 году — главный придел; в 1782 году с запада была пристроена каменная колокольня. В 1792 году была разобрана церковь севастийских мучеников. В настоящее время на её месте стоит деревянный крест.

Во время пожара 1812 года церковь сильно пострадала, была приписана: сначала (1813) — к Антиповской церкви; затем (1814) — к соборной церкви Крестовоздвиженского монастыря. В 1814 году главный придел был освящён, а сергиевский придел долгое время оставался невосстановленным. В 1842 году была разобрана колокольня (остался только притвор в нижнем ярусе) и возобновлён сергиевский придел, где сохранился иконостас XVIII века. Ряд источников утверждает, что храм посещали Н.В.Гоголь и М.П.Погодин. В период 1834—1850 годов в храме служил Иоан (Рождественский).

В середине XIX века храм, де-факто, стал домовым: сначала — при Московском дворянском институте и 4-й мужской гимназии, размещённой с 1849 года в доме Пашкова; затем — при Румянцевском музее. Однако, де-юре, как поясняло Министерство народного просвещения в 1898 году: «церковь, хоть и находится во дворе музея, но с 1850 г. не числится больше домовой и состоит в ведомстве епархиального начальства». С 1850 года храм был приписан к Николо-Стрелецкой церкви; службы в ней до 1895 года совершались только по большим праздникам.

В 1868 году в храме появились святыни, переданные Румянцевскому музею наследниками собирателя христианских древностей П.И.Савостьянова.

В 1895 году храм был стал окормлять военнослужащих Артиллерийского ведомства Московского военного округа; настоятелем 14 февраля 1896 года был назначен священник военного ведомства Леонид (Чичагов); дьяконом был Пётр Соколов. В это время началась новая перестройка храма. До наших дней в храме сохранились настенные изображения четырёх евангелистов, сделанные о. Леонидом (Чичаговым). В храме хранятся также современные копии с написанных им икон «Спаситель в белом хитоне» и «преп. Серафим Саровский, молящийся на камне».

В январе 1899 года Румянцевскому музею было разрешено расходовать «по 300 руб. в год на наем священников в Николо-Ваганьковский храм», а 13 ноября 1901 года митрополит московский утвердил самостоятельный причт в домовом храме Румянцевского музея, то есть храм окончательно стал «музейским». В период 1899—1910 годы в храме пел профессиональный хор под управлением А.А.Архангельского. К 1903 году был увеличен притвор, возведена звонница в псевдорусском «стиле» (архитектор Г.П.Евланов).

После октябрьской революции 1917 года, уже после первого осмотра здания храма представителями новой власти в ноябре 1919 года, были приостановлены богослужения. В апреле 1920 года было проведено обследование Николо-Сергиевской церкви представителями музейного отдела Наркомпроса; в результате, «по возобновлении систематических обследований, даже в случае закрытия церкви ликвидаторам из Восьмого отдела предписывалось никуда не вывозить иконы и утварь без разрешения экспертов из Наркомпроса». 10 мая 1923 года директор музея А.К.Виноградов обратился в Моссовет с просьбой «передать музею здание Сергиево-Никольского храма, находящегося на территории музея Знаменка, Ваганьковский пер.,2 (в виду того, что означенный храм представляет собою совершенно определённый архитектурный памятник XVI в., который может быть использован музеем как помещение для одного из его отделов и как запасное место для хранения экспонатов), а с другой стороны, не будучи ничем отгорожен от основных хранилищ музея, он представляет все неудобства и опасности использования его под какие-нибудь другие нужды». Только почти через год, 4 марта 1924 года, было принято решение о передаче здания храма под библиотеку или склад музейного имущества. По воспоминаниям современника, в церковь переместили книги «в ящиках, мешках… как дрова, навалом чуть ли не до купола. Амвон и алтари были забиты книгами до отказа. Крохотная паперть была завалена ящиками с книгами».

В 1980-х годах в храме началась реставрация. Богослужения возобновились в 1992 году, в 1993 году — освящён. В 1994 году с нарушением охранного законодательства снесён дом причта.

- Блог пользователя - Vikont

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

- 528 просмотров

Опубликовано 16 февраля, 2019 - 22:58 автор Vikont

Опубликовано 16 февраля, 2019 - 22:58 автор Vikont Pinguin-Studio.com.ua

Pinguin-Studio.com.ua